دراسة متعمقة تثير التساؤل حول مدى النجاح في تجاوز أسباب الهزيمة ومدى حتمية إمكانية تكرارها!

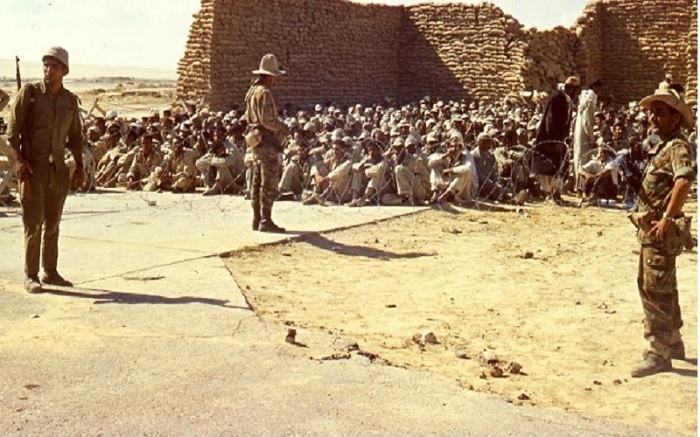

غيرت هزيمة ١٩٦٧ خريطة الشرق الأوسط فعليا وأستراتيجياً، وكانت بداية النهاية للمشروع الناصري، بل والقومية العربية. وقبل أن تترسخ هذه الخسائر التاريخية، كانت الخسائر المباشرة في أيام الحرب الستة فادحة، والمقارنة بين خسائر العرب وإسرائيل أكثر من موجعة. أقسى الخسائر كانت أرواح الجنود والضباط الذين سقط منهم بين عشرة آلاف و١٥ ألف قتيل في صفوف الجيش المصري، بينما خسر الأردن ٧٠٠ جندي وجُرح ستة آلاف، وقُتل ٤٥٠ جنديا سوريا وجُرح نحو ١٨٠٠ آخرين، أما إسرائيل فأعترفت بمقتل نحو ٨٠٠ جندي وإصابة ٢٥٦٣ آخرين. ويعني هذا أن إسرائيل قتلت ٢٥ جنديا عربيا، معظمهم من المصريين، مقابل كل جندي واحد سقط في صفوفها. وقدر الفريق محمد فوزي رئيس أركان الجيش المصري آنذاك عدد الأسرى المصريين بحوالي ٦٠٠ر١٣ أسير، لكن المؤرخ والدبلوماسي الإسرائيلي السابق مايكل أورين، مستندا على إحصائيات الحكومة الإسرائيلية، يدعي أن إسرائيل أسرت خمسة آلاف جندي مصري فقط و ٣٦٥ سورياً و ٥٥٠ أردنياً. وكان عدد الأسرى الإسرائيليين خمسة عشر فقط. ويعني هذا أنه أمام كل أسير إسرائيلى كان هناك على الأقل أربعمائة أسير عربي، معظمهم مصريون.

وقضت الحرب مؤقتا على قدرة الدول العربية المجاورة على القتال، فقد فقدت مصر ٨٥٪ من كل عتادها تقريبا بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار بأسعار ١٩٦٧ حيث استولت إسرائيل على أو دمرت نحو ٤٥٠ دبابة (من أصل ٩٠٠ دبابة) ونحو ٤٨٠ مدفعا (من أصل ألف مدفع) وبطاريتي صواريخ سام وقرابة عشرة آلاف عربة، أما الأردن فخسر ١٧٩ دبابة و٥٣ مدرعة و ١٠٦٢ مدفعاً و ٣١٦٦ عربة، وكانت خسائر الجيش السوري هي الأقل، فلم يفقد سوى ٤٧٠ مدفعاً و ١١٨ دبابة و ١٢٠٠ عربة، بينما غنم الإسرائيليون ٤٠ دبابة سورية سليمة. ودمر الأسرائيليون ٤٦٩ طائرة معظمها مصرية منها خمسين في اشتباكات جوية، بينما خسرت إسرائيل ٣٦ طائرة و قُتل لها ١٨ طياراً.

وبنهاية يوم ١١ يونيو كانت إسرائيل قد احتلت ٤٢ ألف ميلا مربعا، فتضاعفت مساحتها نحو ثلاث مرات ونصف. وبعد أن كانت المدن الإسرائيلية في مرمى النيران العربية، صارت دمشق وعمان والقاهرة كلها على مسافة لا تزيد عن مائة كيلومتر من الصواريخ والمدافع الإسرائيلية. وعلى الصعيد الاقتصادي خسرت مصر كل دخلها من قناة السويس (وكان يقدر بنحو ٢٥٠ مليون دولار سنويا) كما باتت إسرائيل تسيطر على كل آبار البترول في سيناء، والتي كانت تزوّد مصر بنصف إحتياجاتها من النفط. وهبطت إحتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مائة مليون دولار فقط، بينما ارتفعت ديونها في الأشهر القليلة التالية إلى ٥ر١ مليار دولار، وبينما نزح نحو ربع مليون مصري من منطقة القناة للداخل المصري توقفت هجرة اليهود من إسرائيل التي تدفقت عليها التبرعات المالية والعينية وبدأ نسج أسس العلاقات الإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة. (١)

وأعمق بكثير من الخسائر العسكرية المباشرة كانت الخسائر الاستراتيجية التي خلقت آليات وحدود الصراع حتى اليوم، فقد نقلت هزيمة ١٩٦٧ الصراع من طموح عربي للقضاء على دولة إسرائيل وتأسيس دولة فلسطينية إلى صيغة “الأرض مقابل السلام” التي ظهرت بوضوح للمرة الأولى في قرار مجلس الأمن ٢٤٢. وصار من “حق” إسرائيل في عالم السياسة الواقعية بعد أن انتصرت وأحتلت كل هذه الأراضي أن تتضمن أي صيغة للتسوية بقاءها كدولة داخل حدود “أمنة” مقابل إعادة الأرض، وهو ما حدث خلال السنوات التالية مع مصر والأردن، وكان أكبر الخاسرين هو الشعب الفلسطيني، إذ صارت دول المواجهة العربية معنية أكثر – بغض النظر عن تصريحاتها وخطب قادتها السياسية – بعودة أراضيها هي ذاتها أو -خصوصا في حال سوريا- بالحفاظ على بقاء انظمتها السياسية الحاكمة دون حتى كبير اهتمام بعودة أراضيها المحتلة. ودفع لبنان ثمنا باهظا كونه صار مع الوقت الدولة الوحيدة التي سمحت بنشاط فدائي مسلح ضد إسرائيل، أو عجزت عن إيقافه، وبينما عملت دمشق على ألا تنطلق رصاصة واحدة عبر حدودها نحو إسرائيل أو حتى مرتفعات الجولات السورية المحتلة، دعم النظام البعثي جماعات فلسطينية وشيعية مسلحة في لبنان واستغلها في حربه بالوكالة.

انتصرت إسرائيل عسكرياً وضمنت لعقود قادمة بقاء الدولة اليهودية، لكنها باحتلال قطاع غزة والضفة الغربية حولت نفسها من دولة تنازع دول الجوار في شرعية قيامها وحقوق السكان الأصليين الذين هُجّروا أو نزحوا أو باتوا يعيشون مواطنين من الدرجة الثانية تحت ظل الدولة الجديدة إلى دولة احتلال فعلي تسيطر على عدة ملايين من الفلسطينيين الذين لا تريدهم، لكن تريد الأرض التي يعيشون عليها.. صارت إسرائيل الجديدة ربما أكثر أمنا بسيطرتها على ٧٠ ألف كيلومتر مربع إضافية، لكنها تحولت من دولة بها بعض الممارسات العنصرية في نظر القانون الدولي والأمم المتحدة، إلى دولة محتلة لأراضي دول مجاورة، وإلى دولة تمارس سياسات التمييز والقمع والفصل العنصري ضد الفلسطينيين الخاضعين لسلطتها وترفض إعادة الحقوق السليبة لمن أُضطروا للنزوح، ومنهم من أُجبر على الرحيل للمرة الثانية في أقل من عشرين سنة، وقد تدفق ما يصل إلى ٢٥٠ ألف لاجىء من الضفة الغربية -التي صارت محتلة- إلى بقية المملكة الهاشمية شرق نهر الأردن (ويصر الإسرائيليون على أن العدد كان ١٧٥ ألف فقط)، بينما صار ٢ر١ مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة خاضعين للاحتلال الإسرائيلي.

الموساد يعرف أين يسكن كل ضابط مصري، واسم زوجته ونحن لا نعرف عنوان موشى دايان:

تبادل القادة العسكريون والسياسيون المصريون الاتهامات في محاولتهم تحديد مسؤولية الهزيمة، وأشارت قلة منهم إلى ظواهر أخطر وأكثر عمقا في بنية وممارسات المؤسسة العسكرية لا يمكن علاجها عن طريق تغيير مئات من الضباط وعشرات من القادة كما حدث في الأشهر التالية للهزيمة.. كانت المفارقة المرعبة أن المؤسسة العسكرية التي صارت مسيطرة تماما على إدارة شؤون البلاد بعد ١٥ عاما من وصول الجيش للسلطة في يوليو ١٩٥٢ قد فشلت في القيام بعملها الأساسي وهو حماية البلاد من الإعتداءات الخارجية، ونجت هذه المؤسسة من الانتقاد وربما الإصلاح في عام ١٩٥٦ بسبب النجاح السياسي بفعل التدخل الأمريكي والسوفييتي وإجبارهم إسرائيل على الانسحاب، لكن الهزيمة في ١٩٦٧ كانت كاملة حتى لو أطلقوا عليها مصطلح النكسة.. لم تكن معظم قيادات البلاد السياسية من المؤسسة العسكرية فحسب، بل تحكم الجيش في أجهزة الأمن تماما بحلول منتصف الستينيات وقام بتعقب واعتقال ومحاكمة المعارضين أو المهددين لأمن النظام من بين مواطني البلد. وبينما كان مدير السجن الحربي حمزة البسيوني يشرف شخصيا على تعذيب المعتقلين السياسيين، والمشير عبد الحكيم عامر يقود لجنة تصفية الإقطاع وضباط آخرون يقودون أجهزة الأمن ووزارات متعددة ومحافظات عديدة، عجزت مؤسسات الجيش عن جمع استخبارات عسكرية جيدة عن الجيش الإسرائيلي أو تنفيذ عملية تعبئة فعالة، أو تدريب القوات بشكل منتظم وحقيقي وفق خطط متماسكة، أو حتى التحلي برباطة الجأش والشجاعة اللازمة عند بعض كبار القادة الذين انهاروا بعد ساعات قليلة من الهجوم الإسرائيلي.

كانت السيطرة على مفاصل السياسة والدولة كاملة، ولأن هذا ليس عمل الجيش الحقيقي، فقد مات العمل السياسي وترهلت الدولة وفسدت فيما بعد، بينما أخفق الجيش في أداء مهامه الأصلية.

ادعى بعض القادة وأهمهم الفريق عبد المحسن مرتجي قائد الجبهة أن تفوق إسرائيل في المعدات والأسلحة والتنظيم والتخطيط هو سبب هزيمة مصر، بينما وجه رئيس الأركان الفريق فوزي اللوم إلى المشير عامر وتدني قدراته العسكرية وأسلوب قيادته العشوائي واهتراء نظم القيادة والمعلومات والإتصالات تحت إشرافه، وقال نائب رئيس الجمهورية زكريا محيي الدين، الذي أنشأ جهاز المخابرات العامة وتولى قبله رئاسة جهاز المخابرات الحربية، أن الفشل الإستخباراتي المصري كان السبب الرئيسي، حيث كانت المخابرات الإسرائيلية تعرف “اسم كل ضابط مصري بل واسم زوجته، بينما لم تكن المخابرات المصرية تعرف أين يسكن وزير الدفاع موشى ديان”.(٢)

ووجه وزير الحربية شمس بدران كل اللوم إلى عبد الناصر متهما إياه بأنه قاد مصر إلى كمين نصبته إسرائيل وأمريكا في مؤامرة غامضة لم يفصّلها أو يقدم أي أدلة عليها. مازال بدران مقيما في لندن منذ وصلها عام ١٩٧٤ مزودا بجواز سفر دبلوماسي منحه أياه الرئيس الراحل أنور السادات مقابل رحيله وصمته، وهو ما التزم به معظم الوقت باستثناءات قليلة ووضيعة، مثل تهديده منذ عدة سنوات بفضح العلاقات الجنسية لعبد الناصر! وتحدث الفريق صدقي محمود قائد سلاح الطيران عن كيف أخطأ عبد الناصر في قرارات متتالية منها طرد قوات الطوارىء والانتشار في شرم الشيخ وعدم شن الضربة الأولى، لكن معظم الوقائع تشير إلى أن بدران ومحمود ومجموعة المشير عامر عموما كانت مشغولة أكثر بالدفاع عن نفسها وليس بتقديم تفسير فعلي للهزيمة، وهو الأمر الذي يوضحه علي صبري، نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات العامة السابق، عندما يلقي بالمسؤولية على أكتاف هؤلاء الضباط. وحمّل صبري المسؤولية الأساسية لكبار مسؤولي الدولة الذين تقاعسوا عن التحقيق في الفشل العسكري في ١٩٥٦ وفي حملة اليمن، وبالتالي عدم طرد الضباط المسؤولين عن هذا الفشل والذين ظلوا في مناصب قيادية مهمة في الجيش مثل رئيس سلاح الطيران الفريق صدقي محمود نفسه.

لم تتعلم المؤسسة العسكرية المصرية أي دروس مما حدث في حرب ١٩٥٦ بشأن ضعف مستوى القيادة ونظم إصدار الأوامر وتلقيها ونظم الإتصالات، وكان من المستبعد أن تتعلم المؤسسة، لأن علاقات القوة والترقي والتراتبية داخلها كانت خاضعة لاعتبارات الثقة الشخصية والولاء والشللية، ويكفي أن قائد القوات الجوية الفريق صدقي فشل في الإستجابة لطلب من الرئيس عبد الناصر بإرسال قاذفات لوقف القوات الاسرائيلية التي دخلت الكونتلا ورأس النقب ونخل في أول أيام الحرب (٢٩ أكتوبر ١٩٥٦) وقال إنه لم يتم تخزين وقود كاف في القاعدة الجوية الرئيسية في مطار غرب القاهرة. وكما سيحدث في ١٩٦٧ – فيما بعد- سيطرت إسرائيل على معظم سيناء في أقل من ثلاثة أيام في حرب ١٩٥٦وصدر أمر بسحب القوات المصرية كلها لغرب القناة خلال يوم واحد كما سيحدث بعد ذلك بـ ١١ عاماً. (٣)

وأي دراسة منصفة لاوضاع القوات المسلحة المصرية قبل الحرب كانت ستنتهي إلى أن الجيش المصري يمكن أن يواجه وقتا عصيبا أو يُهزم في مواجهة الجيش الإسرائيلي، خصوصا لو تلقت مصر الضربة الأولى فحُرمت من التفوق في العتاد والطائرات. ويحكي وزير الحربية أمين هويدي عن زيارة تفقدية قام بها مع الفريق عبد المنعم رياض لأحد التشكيلات المنوط بها واجب رئيسي في خطة الدفاع عن القاهرة في ١٩٦٧ بعد الهزيمة، ويقول هويدي: “وجدت أن أكثر من ٦٠٪ من الأفراد لم يستلموا مرتباتهم منذ شهور طويلة قبل النكسة، بحجة ضياع أوراقهم في اليمن وأن أكثر من ٨٠٪ من القوة مصابين بالأنكلستوما والبلهارسيا لتعذر نقلهم إلى الخلف للعلاج وأن العشرات مصابون بالفتاق وأن ملابس الجنود غير لائقة، وأن أكل الجنود لا يكاد يكفي إلا العدد القليل منهم، وقد أمرت باخراج الفرقة من خطة الدفاع حتى يعاد بناؤها من جديد، وأحلت الضباط المسؤولين عن الشؤون المالية للإستيداع.” (٤)

كان مستوى تدريب الجنود المصريين مزريا وعتيقا يعتمد على كسر إرادة الأفراد وإخضاعهم لقواعد التراتبية والطاعة العمياء، وبعضها قد يكون أمور لازمة في العمل العسكري، وخصوصا أثناء الحرب، لكنها تأتي في الأهمية بعد المهارات العسكرية الحيوية المتعلقة بالتدريبات البدنية والقتالية وتنمية المهارات الفكرية وقيم الشجاعة والكرامة والعدالة ومكافأة التميّز، والتي هي جميعا في النهاية ما تقاتل من أجله الجيوش، ويقول أحد الجنود عن تجربة وصوله إلى معسكر تدريب دفعة جديدة في الجيش بعد تخرجه من الجامعة، حيث كان منخرطا في أنشطة الاتحاد الاشتراكي: “ذهبت إلى معسكر الاستقبال في منطقة الأسكندرية، وكان ذلك في سبتمبر ١٩٦٦ وكانت أول تجربة لي للاحتكاك بالقوات المسلحة من الداخل، وجدت فيها ما راعني وفجّر لدي مشاعر القهر التي أحملها كابن فلاح مصري، فقد تصادف حضوري مع دفعة من شباب الفلاحين القادمين من محافظة الغربية وشاهدت هؤلاء الشباب من الفلاحين يُعاملون وكأنهم بقايا عبيد الأرض أو جيش السخرة الذي بنى الأهرامات وحفر قناة السويس، فالضرب والإهانات بلا سبب والإرغام على مزاولة بعض حركات القردة دونما مبرر، هي الأساليب التي شاهدتها في يومي الأول في هذا المعسكر.. مر اليوم الأول بهدوء خارجي وغليان يجري بداخلي، وجاء اليوم الثاني ونفذت طاقة احتمالي أمام فجاجة ما أراه وبشاعته، فتقدمت لوقف إجراءات الضرب بمحاولة التفاهم مع صف الضابط، موجها كلامي لهم بأنهم إما إخوة لأمثال هؤلاء الشباب الفلاحين وإما هم أبناء فقراء المدن والحال لا يختلف كثيرا، ولكنهما أحالاني على ضباط برتبة ملازم أول، وبدلا من أن يفهم ما أطلبه قام وصفعني وانفجرت”، وتم تصعيد الأمر بسبب عضوية المجند في الاتحاد الإشتراكي وتلقى وعدا بتغيير أنماط المعاملة والتحقيق في الأمر والاعتذار، لكن يبدو من شهادات شفاهية متداولة ومتواترة أن هذه الوعود ربما مازالت قيد التنفيذ بعد مرور نصف قرن. (٥)

لم يكن الجنود جاهزين، لكن الشجاعة لم تنقصهم، بينما كان القادة غير مستعدين وافتقروا إلى الشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات ضرورية، وإن تمسكوا بالسلطة قدر استطاعتهم، ولا يوجد قائد عسكري أو سياسي مصري أو عربي استقال وتمسك باستقالته بسبب الهزيمة المروّعة في ١٩٦٧، بل سلك بعضهم في الاتجاه المعاكس تماما كما سنرى في نهاية المشير عامر.

لكن النظام تمكن من التمويه جيدا، حتى إن بعض أركانه صدقوا الأكاذيب عن قوة الجيش واستعداده.. ودفعت هذه الثقة المفرطة في “التصريحات العلنية للقادة وسلوك رجل الشارع ومن عبد الناصر إلى بائع الصحف” محللي السفارة الأمريكية في القاهرة للظن أنه “يبدو كما لو أن لدى مصر سلاحاً سرياً” وذلك في برقية إلى وزارة الخارجية في واشنطن. ولم يضيع القادة المصريون، عسكريون وسياسيون، فرصة لإظهار هذه الثقة، ففي لقاء بين اللواء إبراهيم الشرقاوي مسؤول الاتصال بين القيادة العسكرية المصرية وقوات الطوارىء وقائد هذه القوات الجنرال إندار جيت ريكهي صباح ١٦ مايو لتسليم خطاب طلب سحب القوات، حاول الجنرال الهندي الجنسية الاستفسار عن نوايا مصر، فسأل الشرقاوي عما إذا كانت السلطات المصرية قد درست كل عواقب هذا القرار المحتملة ومستعدة لكل الاحتمالات، فرد الشرقاوي عليه قائلا: “بالتأكيد يا سيدي فقد وصلنا لهذا القرار بعد مداولات كثيرة ونحن مستعدون لكل شىء ولو نشبت الحرب سنلتقي المرة القادمة في تل أبيب.”

الإنقلاب (أو الثورة) على الثورة (أو الإنقلاب) وكيف انتهت أسطورة المشير عامر:

كانت كفاءة المشير عامر وقدراته العسكرية محل شك عميق، منذ فشله في حرب ١٩٥٦ وفي إدارة الوحدة مع سوريا.. تحكم الرجل بمفرده في القرارات السياسية والعسكرية للجيش، ولم يكن مسؤولا أمام وزير سياسي ولا حتى أمام عبد الناصر الذي كان يخشي المشير ويعجز عن إزاحته حتى بعد مأساة ١٩٦٧ بعدة أشهر، إلى أن بدأ عامر فعليا في تدبير إنقلاب عسكري، وسواء كان يعد لثورة جديدة أو ينقلب على الثورة القديمة التي نظر إليها العالم سنوات كإنقلاب عسكري، فقد بدأ المشير عامر في تخزين أسلحة وقنابل يدوية وذخيرة في منزله بمعاونة عدد من الضباط المستفيدين ماديا وأدبيا من وجوده على رأس السلطة العسكرية، ورغم استقالة مبدئية يوم ٨ يونيو بعد أن اتضحت أبعاد الهزيمة المروعة، تراجع المشير عامر وكبار رجاله في الجيش عن الاستقالة، وقرروا جميعا إلصاق مسؤولية الهزيمة بالقيادة السياسية، التي لا شك تتحمل نصيبا كبيرا من المسؤولية بما فيها تعيين وإبقاء مثل هذه القيادات في أماكنها، واضطر عبد الناصر إلى استعمال القوة في اعتقال المشير عامر ورجاله، بعد أن تمادى الرجل ووضع عربات مصفحة حول منزله، الذي تحول لقلعة مسلحة، وتضاعفت قوة وحدة الشرطة العسكرية التي تحرسه، بعد أن ضم لها ٣٠٠ فردا مسلحا استدعاهم من قريته إسطال بالمنيا، وبدأ توزيع منشورات تلقي بتبعة الهزيمة على عبد الناصر، بينما أعاد المشير طباعة استقالته التي قدمها في ١٩٦٢ بدعوى مطالبته بالتحول للديمقراطية، وتحركت بعض الوحدات بضباطها في مظاهرات مطالبة بعودة المشير.

وأخيرا بعد أكثر من ١١ عاماً من تأكده من ضعف مؤهلات وفشل المشير من الناحية العسكرية، تغلب عبد الناصر على مخاوفه من أن يرتب المشير انقلابا ضده، وعلى مشاعر الصداقة القديمة والثقة الشخصية، وقرر الإطاحة بالرجل، ومدعوما بإجماع كل كبار رجال الدولة المحيطين به على ضرورة الإطاحة بعامر، أصدر عبد الناصر أوامره بإيقاف المشير قبل أن ينعقد اجتماع قمة عربي مهم في الخرطوم في نهاية شهر أغسطس. ودعا عبد الناصر المشير عامر إلى جلسة خاصة في يوم ٢٥ اغسطس ليجد هناك زكريا محيي الدين وحسين الشافعي وأنور السادات، بينما كانت قوة خاصة تهاجم منزله وتعتقل انصاره، ثم تقبض على وزير الحربية بدران ورئيس المخابرات العامة صلاح نصر، وتحول الأمر بعد ذلك من مؤامرة خطيرة تهدد وجود عبد الناصر وتنذر بانقسام في الجيش إلى ميلودراما انتهت بانتحار (أو قتل) عامر عن طريق السم، وبدأت الميلودراما في هذا الاجتماع المشهود في منزل عبد الناصر عندما شعر عامر بهدف الاجتماع، عندما طلب منه عبد الناصر أن يتوقف عما يفعل ويجلس في منزله دون إثارة مشاكل، فغضب المشير وانفعل بشدة وقال للرئيس: ”قطع لسانك”. لكن خلال ساعات كان لسان عامر الطويل هو الذي قُطع بعد أن تم تجريده من كل أنصاره وسلاحه ووضعه قيد الإقامة الجبرية.(٦)

وفتحت هذه الخطوة الباب أمام عبد الناصر للتخلص من جمهورية الأمن الموازية التي اقامها عامر وبدران، واختصت بأمن القوات المسلحة ثم أمن الثورة ثم أمن الدولة ثم أمن القائد، كما يقول الفريق فوزي في مذكراته، حيث “دخل موضوع الأمن ليطغى على كل شىء انتاجي أو فكري أو إعداد وتدريب في القوات المسلحة حتى عام ١٩٦٧”، وانقسمت الدولة إلى قسمين: سياسة خارجية تفرغ لها ناصر، وشؤون عسكرية وأمن وقضايا داخلية كبرى سيطر عليها عامر ورجاله وبينهم صلاح نصر. ومن هذه القضايا التي استغرقت عامر ورجاله أكثر من المؤسسة العسكرية التي كلفوا بقيادتها أمور مثل لجان تصفية الإقطاع وقضية الإخوان المسلمين الكبرى عام ١٩٦٥ وإصلاح مرفق النقل العام والسيطرة على الجمارك وكانت جمهورية الأمن هذه مسؤولة بشكل أساسي عن الهزيمة، حيث عانت القوات المسلحة من تخطيط غير ملائم لمقتضيات الحرب وقيادة متدنية في الجبهة وعجز عن استغلال التفوق في العتاد والأعداد، فقد كان النظام الذي يتسيده الجيش غير معني بالدرجة الأولى بحماية حدود البلاد وإظهار قوته للخارج، بقدر ما كان منشغلا بتسيير الحياة في البلاد وضمان السيطرة الداخلية. لا شك أن الجيش المصري كان لديه عدد من القادة الأكفاء الذين بذلوا أقصى ما في وسعهم خلال الحرب، لكن المناخ السياسي السائد وأوجه القصور المتعددة للقوات لم تمّكن قادة من أمثال محمد فوزي وعبد المنعم رياض من إدارة الحرب بشكل أفضل. (٧)

هل كان عبد الناصر يعرف مشاكل الجيش ويتجاهلها أم كان جاهلا بها؟

ادعى عبد الناصر لخلصائه عقب الهزيمة أنه لو كان يعرف مدى تدني الاستعداد العسكري في القوات المسلحة المصرية “ما كنت أقدمت على العمل العسكري، لكن واجهت الموقف بالتحرك السياسي فقط، لكن المشكلة أن عبد الحكيم أكد لي عدة مرات أن القوات المسلحة جاهزة تماما لخوض معركة عسكرية مع إسرائيل وأن الضباط والجنود على درجة عالية من الكفاءة والتدريب متطلعين للدخول فورا في معركة رئيسية مع إسرائيل.”(٨)

هل من المعقول أن يكون عبد الناصر قد اتخذ قراراته المتتالية بنشر قرابة مائة ألف جندي إضافي في سيناء، ثم طلب سحب قوات الطوارىء الدولية المتمركزة على الخطوط الفاصلة بين مصر وإسرائيل، ثم إغلاق مضايق تيران، دون أن يكون متيقنا أن الجيش المصري قادر على ضرب إسرائيل هجوميا أو على الاقل امتصاص الضربة الأولى، ثم الرد عليها؟

يقدم السياسيون والعسكريون المصريون في تلك الفترة إجابتين رئيسيتين حول مدى معرفة عبد الناصر بقدرات الجيش الفعلية: الأولى ترى أن المشير عامر أخفى عن ناصر قدرات الجيش الحقيقية، والثانية أنه كان يعرف مدى ضعف هذه القدرات النسبية مقارنة بالجيش الإسرائيلي، لكنه تمادي في تحركاته بغرض التخويف والتهويش، وينتمي زكريا محيي الدين للمعسكر الثاني، لكنه يلوم عبد الناصر ويعتقد أنه أخطأ وتخلى عن حذره المعتاد وتمادى في تهويش خصم يعرف قدراته الحقيقية، بينما ينتمي وزير الخارجية محمد رياض إلى المعسكر الأول، مؤكدا في كتابه “أمريكا والعرب” أن عامر خدع عبد الناصر، وهو ما يبدو أن هيكل يوحي به أيضاً في كتابه “الانفجار”. (٩)

في النهاية كان لعبد الناصر مسؤولية رئيسية عن القراءة الخاطئة للأوضاع الإستراتيجية في ١٩٦٧، والتي اختلفت كثيراً عن ١٩٥٦ عندما تدخلت أمريكا لإيقاف العدوان الثلاثي وإجبار إسرائيل على سحب قواتها التي احتلت سيناء كلها آنذاك. وكان عبد الناصر مسؤولا أيضا عن ثقته المفرطة في قدرات ومصداقية المشير عامر أو خوفه المبرر من إنقلاب الرجل عليه، خصوصا منذ المواجهة بينهما في ١٩٦٢ مما جعله لا يرى أو يتجاهل الأثر السلبي المدمر على مختلف جوانب القيادة والتحكم والإستخبارات في الجيش. وبالنظر لمجمل تطورات الأحداث المؤدية لهزيمة ١٩٦٧ فإن مصر كانت تصنع قراراتها بناء على أوهام وأشباح منذ “تصاعدت الأزمة بسبب تقارير عن قوات غير موجودة وتعمقت نفس الأزمة بسبب تصريحات لم يدل بها رئيس الأركان الإسرائيلي، ثم أحتدت هذه الأزمة بسبب الإيمان بمؤامرة أمريكية غير قائمة ضد الثورة المصرية، تشمل حلفا إسلاميا لم يكن له وجود سوى في بعض التقارير الصحفية.” (١٠).

هل تغيرت المؤسسة العسكرية بسبب هزيمة ١٩٦٧؟

تحسنت المؤسسة العسكرية المصرية بين ١٩٦٧ و ١٩٧٣ إلى حد كبير بسبب تغييرات واسعة في القيادات والتقليل من تدخل الجيش في السياسة بصورة مباشرة، لكنها لم تتطور هيكليا وظلت من خلف ستار تمسك بمفاتيح السلطة. وعلى سبيل المثال لم يتم فصل مسؤوليات وزير الدفاع عن مسؤوليات القيادة العسكرية التي يجب أن تخضع للسيطرة السياسية المدنية مثلما هو الأمر في كل الدول الديمقراطية متشابهة الظروف مثل الهند آنذاك أو البرازيل والأرجنتين فيما بعد. لم تقترب مصر أبدا من هذا المسار سوى لفترة قصيرة في ظرف إستثنائي عندما عين عبد الناصر رجلا عسكريا، لكن من خارج الجيش آنذاك وهو أمين هويدي وزيرا للحربية في يوليو ١٩٦٧. وأوضح عبد الناصر أن الغرض من تعيين هويدي هو “الإشراف الكامل على كل ما يخص شؤون الدفاع، على أن يكون الهدف ذو الاسبقية إدخال القوات المسلحة ضمن إطار الدولة بعد أن ظلت ورما ينمو خارج هذا الاطار”. ويعتقد هويدي أن “خلل العلاقة بين القيادتين السياسية والعسكرية كان من أهم أسباب الهزيمة.”، لكن هويدي لم يستمر سوى حوالى ثمانية أشهر، لتعود “ريما” لعادتها القديمة ويولّي عبد الناصر الفريق محمد فوزي رئيس الأركان السابق وزارة الحربية والقيادة العامة للقوات المسلحة، وهو جمع للوظيفتين السياسية والعسكرية، الامر الذي لم يحدث حتى في عهد عامر رغم الخلل المريع في توزيع السلطات العسكرية. (١١)

في الحقيقة لا توجد في الدول المستقرة وظيفة القائد العام للجيش، إذ هناك ثلاث وظائف رئيسية تخص المؤسسة العسكرية: القائد الأعلى وهو رئيس البلاد، وزير الدفاع (الحربية) وهو منصب سياسي يعينه الرئيس والبرلمان من بين المدنيين عادة، ثم رئيس أركان الجيش، وهو منصب عسكري مقتصر على الجانب العسكري التقني.

ولو نظرنا الى تنظيم القيادة والسيطرة على المؤسسة العسكرية في إسرائيل في نفس الفترة، لرأينا اختلافا مهما عن مصر، كان له دور فعال في حرب ١٩٦٧، ففي إسرائيل تخضع القوات المسلحة للسيطرة الكاملة للحكومة المدنية من خلال وزير الدفاع، لكن سلطة الوزير لا تتعدى القرارات الخاصة بالسياسة إلى قرارات العمليات، فعلى سبيل المثال، كما يشرح وزير الدفاع آنذاك موشي دايان في مذكراته، تعطي “الحكومة، وعادة من خلال وزير الدفاع، أوامر باختراق الحدود اللبنانية كما يمكنني بصفتى وزيرا للدفاع إعطاء الأوامر بضرب القواعد بالقرب من دمشق، لكن ليس في استطاعتي أن أخبر الجيش كيف ينفذ ذلك، إذ أن العمليات اختصاص رئيس الأركان.. وزير الدفاع هو القائد السياسي للمؤسسة العسكرية وهو ليس رئيسا للأركان، حتى لو كان يتمتع بالمعرفة الفنية، فالسلطة الفنية هي ملك لهيئة الأركان، التي يرأسها رئيس الأركان وله مساعدون عسكريون عليهم التخطيط.” (١٢)

وماذا بعد أن تسكت المدافع؟

انتهزت إسرائيل فرصة الحرب التي قدمها لها عبد الناصر لتحقيق ما كانت تريده، ولذا لم تنتظر سوى أسبوعا واحدا بعد وقف إطلاق النار ليوافق مجلس الوزراء على خطة لاعادة سيناء والجولان لمصر وسوريا على الترتيب، مقابل معاهدات سلام مع الإحتفاظ بقطاع غزة والقدس الشرقية، بينما ظل مصير الضفة الغربية معلقا. وفاز هذا المشروع في اجتماع مجلس الوزراء يوم ١٩ يونيو بأغلبية صوت واحد، لكن الخطة لم تر النور أبدا، لأن الدول العربية كانت تعلم أن أي اتفاق مع إسرائيل بعد الهزيمة الساحقة لن يحقق لها الحد الأدنى المطلوب وسيستحيل عليها مهما كانت درجة قمعها لشعوبها أن تقنع تلك الشعوب بعد عقود من الصراع مع العدو الإسرائيلي (بل وحتى رفض لفظ اسم هذه الدولة، مستعيضين عنها بكلمة الكيان الصهيوني) أنه يمكن عقد معاهدات سلام منفردة معها.

من ناحيته رفض عبد الناصر الحديث عن السياسة مصرا على الاستمرار في المواجهة العسكرية لتحسين شروط التفاوض، وعندما طلبت مصر مئات الطائرات والدبابات والمدرعات من الرئيس السوفييتي نيكولاي بودجورني في اجتماع في القاهرة في ٢٢ يونيو، رد بودجورني بطلب تخصيص ميناء للبحرية السوفييتية، ثم طلب أن يستعرض عبد الناصر الخطوط العريضة لحل سياسي للصراع العربي الإسرائيلي، ورفض عبد الناصر الحديث في أي أفق سياسي للأزمة، وكرر الزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف نفس الطلب في اجتماعات مع زعماء عرب آخرين في موسكو، ونصح مصر بأن تقبل صفقة تحصل فيها على الأرض مقابل اتفاق عدم اعتداء، وقال بريجينيف وهو يحث القاهرة على عقد اتفاق عدم اعتداء مقابل استعادة سيناء: “دعوا إسرائيل تنسحب، ثم فسروا الاتفاقية كما تحبون، وعندما تصيرون أقوى افعلوا ما تريدون”، لكن عبد الناصر أصر على أن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة، ورضخ السوفييت لاعتبارات عديدة ومنحوه السلاح.

نهاية القومية العربية:

قبل حرب ١٩٦٧ كان هدف القاهرة بوضوح، هو إنهاء وجود دولة إسرائيل وضمان عودة الاتصال الجغرافي بين عرب المشرق والمغرب، وإقامة دولة للفلسطينيين يمكن أن يعيش فيها اليهود بشروط، وبعد ١٩٦٧، كما يقول هيكل، كان تقدير عبد الناصر “أن المطالب العربية الكبرى عليها أن تنزوي في الانتظار، فلم تعد هذه المرحلة مهيأة للكلام عن امتداد الاتصال الجغرافي بين أرض الأمة العربية، ولا عن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطن له كيان وله حدود، والموقف الآن يقتضي العمل على مرحلتين: مرحلة أولى من أجل إزالة آثار عدوان ٥ يونيو بالنسبة لأراضي مصر وسوريا والأردن، وإذا تحقق ذلك فإنه قد يفتح الباب لمرحلة ثانية يصعب التخطيط لها إلا باتمام مهام المرحلة الأولى.” (١٣)

وبمعنى آخر يدعي هيكل أن موقف عبد الناصر المبدئي لم يتبدل، لكنه من باب التقيّة والخداع الإستراتيجي كان يريد العودة الى وضع ما قبل حرب ١٩٦٧ حتى يتمكن من استئناف الحلم القومي العربي.

ما لم يدركه هيكل وما تبقى من أنصار القومية العربية كأيدولوجية سياسية عابرة لحدود الدول في الإقليم، أن دولة إسرائيل صارت واقعا يستحيل نقضه عن طرق إعادة التاريخ للوراء، ولا يمكن مواجهته سوى بأفكار واستعدادات جديدة، لكن أحلام العصر الذهبي التي طالما ألهبت خيال الإسلاميين، كانت أيضا أحد روافد تشكيل الفكر القومي العربي الذي كانت أهدافه أحيانا هو العودة للماضي التليد، وهو في حالة المسألة الفلسطيينية ما كان قائما قبل ١٩٤٨ في تخيلاتهم المدرسية السقيمة.

وتحولت السياسة الخارجية المصرية والعربية عموما -حتى لو لم تقر بهذا صراحة- من الطنطنة حول إزالة إسرائيل، إلى العمل من أجل إزالة آثار العدوان، وصار مصير الفلسطينيين غامضا، وبدأ دق أول مسمار في نعش القومية العربية أو على الأقل في الحلم الطوباوي بتأسيس كيان سياسي أو حتى اقتصادي فعال يضم دول المنطقة، وأكدت قمة الخرطوم في أغسطس ١٩٦٧ نهاية طموحات عبد الناصر الإقليمية واعترافه بقوة مصر النسبية (الأقل كثيرا من أحلامه السابقة على الهزيمة) ولذا وصل سريعا إلى اتفاق مع السعودية وممالك النفط الأخرى من أجل أن ينقذ مصر من التبعات الكارثية للهزيمة. ومقابل التخلي عن دعم أي مشاريع ثورية فيما كان يدعوه الممالك الرجعية، حصل عبد الناصر على وعود عربية بدعم سنوي يزيد عن ٢٦٥ مليون دولار (بما يعوض دخل مصر المفقود من قناة السويس) وكان قرابة ستين في المائة من هذه الأموال تعهدات من السعودية بمفردها، ولم يكن من الصعب عليه تأمين الدعم السياسي العربي لموقفه الذي اشتهر فيما بعد باللاءات الثلاث : لا للاعتراف ولا للصلح ولا للتفاوض.

تشوهت مسارات الأنظمة القومية العربية سريعا بعد حرب ١٩٦٧ وتحولت بسرعة، خاصة في نسختها البعثية (في سوريا والعراق سواء)، إلى أنظمة دموية قمعية فارغة من الأيدولوجيا ومن أي مفاهيم واضحة للأمن القومي، وعلى صعيد العمل السياسي الفعلي تحولت الأنظمة لقبول التعاون الأقليمي بديلا عن أفكار الوحدة المستحيلة، وكان السقوط البطىء للقومية العربية كأيدولوجيا محركة للسياسة موازيا للتصاعد السريع في دور الإسلام السياسي بنسخه المختلفة، بينما لم يتبلور أي تيار سياسي ديمقراطي علماني قوي. كانت هناك فرصة ما أن تؤدي الهزيمة في ١٩٦٧ لمراجعة شاملة للنظم السياسية المسيطرة، لكنها – على العكس- مكّنت هذه النظم أكثر عن طريق استغلال وجود إسرائيل كعدو خارجي يتعين معه ألا يعلو أي صوت فوق صوت المعركة.

ففي مصر، لم يتمسك عبد الناصر بعرضه للتنحي عن السلطة سوى لساعات، وعاد بعد أيام ليتنصل من مسؤوليته عن الهزيمة ويلقيها على عاتق المشير عبد الحكيم عامر والمؤامرة المزعومة من بريطانيا وأمريكا، بينما رفض العاهل الأردني الملك حسين حتى التظاهر بالندم ودفع الثمن، بل وأسى شعبه بخطب فارغة المعنى قال في أحدها إنه ينتمي لعائلة عانت كثيرا وضحت من أجل بلدها دون حدود، وأن ما حدث هو مشيئة الله. واستمرت القيادة السورية، التي لعبت الدور الأكبر في إشعال نار الحرب والدور الأصغر في خوضها، عندما اندلعت، في حالة إنكار تام، فقال رئيس أركان الجيش اللواء أحمد سويداني إن إسرائيل أرادت إسقاط الأنظمة التقدمية وفشلت في هذا، ولذا فنحن الفائزون في هذه الحرب. وأضاف وزير الخارجية إبراهيم الماخوس أنه لا يهم لو سقطت دمشق أو حتى حلب، “فهذه ليست سوى أراضي يمكن استرجاعها وأبنية يمكن بناؤها، لكن حزب البعث، أمل الأمة العربية، إذا سقط، فلا يمكن استرجاعه”، وأعلن حافظ الأسد وزير الدفاع والمسؤول الرئيسي عن الفشل أن سوريا حاربت بمفردها طوال ستة أيام بلا هوادة، وهو تصريح أقل ما فيه أنه كاذب.

ورغم تصريحاتها العلنية ودعمها لعبد الناصر في مؤتمر الخرطوم في أغسطس، ابتهجت السعودية بهزيمة عبد الناصر، حيث قال الملك فيصل لسفير بريطانيا –آنذاك- “لو كنت في مكان اليهود لقمت بما فعلوه بالضبط.. ناصر متآمر ضليع وزعيم مزيف.” (١٤)

نهاية الناصرية: “يا جمال للصبر حدود.. عشرة يونيو مش ح تعود”:

نجا عبد الناصر من المحاسبة والمساءلة الحقيقية بعد أن خرجت الجماهير في ٩ يونيو عقب عرضه الاستقالة، وتظاهر الملايين في يومين متتالين مطالبة ببقاء القائد الذي صار يؤطر حياتها السياسية ويلعب دور الأب الذي بدونه يخشى الشعب/أبناؤه من مصير مظلم، لكن بعد شهور قليلة خرجت قطاعات واسعة من هذه الجماهير، خصوصا من بين العمال والطلبة في مظاهرات عارمة ضد عبد الناصر وضد سيطرة الأجهزة الأمنية على البلاد. وفي شهري فبراير ونوفمبر ١٩٦٨ سارت احتجاجات للعمال وللطلبة، وهتفت ضد عبد الناصر: “يا خالد قول لأبوك، تلاتين مليون كرهوك، دي مش عزبة أبوك”، و“غيّر غيّر يا جمال.” (١٥)

ربما كان عبد الناصر يعي أن مظاهرات رفض التنحي كانت في جانب منها مطالبة له بتحمل المسؤولية عن طريق إصلاح الخطأ وليس عن طريق الفرار من موقعه، لكنه كان يعلم لا شك أن الشعب لم يعرف بعد عمق وفداحة الهزيمة بعد أيام قليلة من وقوعها، كونه أسير وسائل الإعلام التي تسيّرها الدولة بالكامل. ويقول عبد المجيد فريد إن عبد الناصر كان يخشى في نهاية يونيو أن استقرار الجبهة الداخلية لن يدوم طويلا وأن الشعب لن يتحمل الصدمة أكثر من ستة إلى تسعة أشهر، وفعلا تفجرت المظاهرات الشعبية في فبراير ١٩٦٨ وشارك فيها آلاف من العمال وطلبة الجامعات الكبرى في القاهرة والأسكندرية. وفي مواجهات مع الشرطة لقي أثنان من العمال مصرعهما، وأصيب ٧٧ شخصا و ١٤٦ رجل شرطة وأُعتقل ٦٣٥ شخصا، ورغم أن شرارة إنطلاق المظاهرات كانت الأحكام المخففة على قادة سلاح الطيران، لكن الهتافات والمطالب المرفوعة ربطت بين الهزيمة وبين غياب الديمقراطية والمحاسبة عموما، فتضمن بيان طلبة كلية الهندسة المعتصمين مطالب مثل “حرية الرأي الصحافة ومجلس حر يمارس الحياة النيايبة السليمة وإبعاد المخابرات والمباحث عن الجامعات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات … إلخ”، وكتب الطلبة شعارات على جدران كلية الهندسة منها “تسقط دولة المباحث” و“يجب إنهاء حكم المباحث والمخابرات” و“تسقط صحافة هيكل الكاذبة” و“القضية ليست قضية الطيران، بل قضية الحريات ”، ورفع المشاركون في مؤتمر طلابي بالأسكندرية شعارات مثل “تسقط دولة العسكريين” و“هيكل هيكل يا كداب بطل كدب يا نصاب” و“يا جمال للصبر حدود عشرة يونيو مش ح تعود” و“٩ يونيو أيدناك والنهارده عارضناك”. ولخص الكاتب المصري فؤاد زكريا المسألة قائلا إن التحرك الطلابي كان ”في الواقع تعبيرا عن عدم الرضا عن أسلوب كامل في الحكم.”، وعادت المظاهرات في نوفمبر ١٩٦٨ بدءا من المنصورة، حيث قُتل ثلاثة طلبة وفلاح وجُرح ٣٢ متظاهرا و ٢٣ رجل شرطة، وامتدت الاحتجاجات إلى الأسكندرية، حيث لقي ١٦ شخصا مصرعهم وأُصيب مئات من المواطنين ومن رجال الشرطة. (١٦)

كان عبد الناصر زعيما سلطويا شعبويا مدفوعا بميول وطنية وقومية جياشة فيما يتعلق بسياسته الخارجية. وفي سياسته الداخلية تبنى عبد الناصر سياسات اشتراكية الدولة، ونجح في رفع مستوى معيشة الطبقات الدنيا في مصر، لكنه قتل كل فرص السياسة والمشاركة الشعبية الحقيقية في مصر، وانسجمت مواقف الرجل ومساعيه على الصعيدين الداخلي والخارجي مع عصره الذي سعت فيه نخب جديدة صاعدة في دول ما بعد الاستعمار من أجل توطيد استقلال دولها وأمن النظم الحاكمة فيها. وسنة بعد الأخرى صار أمن النظام أهم من أهدافه، ثم انحسر أمن النظام في أمن الشبكة المتحكمة في السلطة، وهو الطريق الذي انتهت إليه دول عديدة في العالم الثالث، ولم ينج منه سوى قلة، بعضها ناضل طويلا للتغلب على تحكم العسكر وشلل فساد النخب الجديدة في بلدان مثل الهند وأندونيسيا وماليزيا وتركيا والبرازيل والأرجنتين.

حقق الضباط الأحرار نجاحا سياسيا مشروطا، لكن النظام الذي خلقوه وتزعمه عبد الناصر فشل عسكريا أكثر من عشرين سنة وحتى حرب أكتوبر، لأن مؤسسات الدولة بما فيها الجيش كانت معظمها مشغولة بتأمين النظام داخليا، وافتقرت إلى الكفاءة والمهنية واستشرى فيها الفساد والمحسوبية، ولم تكن مصر مستعدة أو قادرة على الحرب عسكريا سواء في ١٩٥٦ أو في ١٩٦٧، لكنها نجت سياسيا في الأولى بفضل تدخل الأمريكان والسوفييت، بينما تُركت لمصيرها في الثانية. وحاولت موسكو وواشنطن إقناع القاهرة بالتراجع عن خطوة إغلاق المضايق التي منحت إسرائيل -على طبق من فضة- كل ما تريده أحزابها المختلفة، لكن دون جدوى. وحصل الإسرائيليون على ما أرادوا: فمن يريد القضاء عسكريا على الدول المجاورة غير المستعدة، قام بهذا، ومن يريد ضم الضفة الغربية والقدس، حصل عليهما، ومن يريد إسقاط أسطورة عبد الناصر، نجح في ذلك. وكان نجاحا مذلا – ربما لم تتعافى منه مصر حتى الآن- حيث فقدت دولة يوليو قدرتها على التمتع بدعم شعبي واسع، واضطرت النظم المتعاقبة مع السادات ومبارك وحتى الآن إلى اللجوء الى مزيج من القمع والمحسوبية والفساد لضمان استمرار سيطرة الطوائف الحاكمة على بقية المجتمع.

وختاما.. فهذه هي المقالة، حاولت أن تستنطق عددا محدودا من الكتب والمذكرات والوثائق العربية والإنجليزية في مسعى لتشريح الظروف المحيطة بحرب ١٩٦٧، والتي هزمت إسرائيل فيها مصر وسوريا والأردن في أقل من ستة أيام.. يستحق الأمر بحثا أطول وأكثر استفاضة، لا شك، حتى لو كان يعكس في الأغلب ما تتيحه لنا الأرشيفات الأمريكية والبريطانية والروسية والإسرائيلية، طالما ظل أرشيف الوثائق المصري مغلقا، أو ربما غير موجود. هناك مصادر مصرية مما نشرته الصحف آنذاك وكتب ومذكرات القادة والسياسيين المصريين المشاركين في تلك الحرب، لكن هذه المصادر تفتقر كلها تقريبا إلى أرشيف المحاضر والاجتماعات الداخلية، فلا تعكس في أحوال كثيرة سوى ما قاله كتابها ورؤيتهم فيما قاله الآخرون، وكل هذه المصادر لا تعكس سوى ومضات بسيطة من التجربة المباشرة للجنود المصريين، أولئك الذين عانوا أكثر من أي طرف آخر في هذه الحرب قتلا وجراحا وأسرا وخيبة أمل طاحنة، وعندما نعثر على قصص هؤلاء الجنود، وعندما تفتح دولتنا – التي مازالت تخضع لسيطرة المؤسسة العسكرية- أرشيفها حقا، سنتمكن ساعتها من كتابة تاريخ غني لما حدث، وربما يوما ما ستسمح الظروف السياسية والنخبة المسيطرة في بلادنا أن نكتب أيضا تاريخا مفصلا وليس احتفاليا وتبريريا لحرب أكتوبر المُختلف على مجرياتها وخواتيمها.

في بلد تسيطر فيها المؤسسة العسكرية على مفاتيح السلطة، ستظل دراسة تاريخ هذه المؤسسة وتحولاتها وعلاقتها بالسياسة والاقتصاد ونجاحها وفشلها حيويا للغاية، لنفهم ما حدث ويحدث في مصر، ولنواصل الأمل في إمكانيات وكيفية الإصلاح الذي تحتاجه بلادنا بشدة.

……….

*خالد منصور: كاتب مصري عمل بالصحافة وبالأمم المتحدة في السودان وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة ووسط آسيا والشرق الأوسط، وشغل منصب المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (٢٠١٣–٢٠١٥

هوامش:

(١) تعتمد أرقام القتلي والجرحي والأسرى والخسائر العسكرية والأقتصادية على المصادر التالية:

– محمد فوزي، “حرب الثلاث سنوات”، ص ١٦١

– أمين هويدي، “الفرص الضائعة”، ص ١٠٩

– Michael Oren, “The Six Day War”, pp. 305-306

– Stephen Cook, “The Struggle for Egypt”, pp. 92-93

ولا توجد أرقام معتمدة ومنشورة من الجانب المصري الرسمي فيما يخص الضحايا.

(٢) جاءت ملاحظة زكريا محي الدين في تقرير للمخابرات المركزية الأمريكية موجود في مكتبة ليندون جونسونالرئاسية، الصندوق ٢٠، مذكرة للرئيس بتاريخ ٣١ يوليو ١٩٦٧.

(٣) نسخة قرار القائد العام بالإنسحاب في عام ١٩٥٦ في كتاب سامي شرف، “سنوات وأيام مع جمال عبدالناصر”، الجزء الأول ص ٢٤٢، بينما تعذر العثور على نص رسمي لقرار الإنسحاب في عام ١٩٦٧ ومن المحتملألا يكون المشير عامر قد وقع قراراً مكتوباً وأكتفى بإدارة الإنسحاب بطريقته العشوائية على الهاتف.

(٤) هويدي، مرجع سابق، ص ٩٥

(٥) أحمد عبد الحميد شرف، “الحائط العظيم: ذكريات جندي في حرب الاستنزاف” ، ص ١٦–١٧.

(٦) فوزي، مرجع سابق، ١٧٤–١٧٥. وهناك مصادر عديدة حول تطورات الأسابيع الأخيرة في حياة المشير عامرمنها كتاب هيكل، “الأنفجار” ، وكتاب سامي شرف، “سنوات وأيام مع جمال عبد الناصر”، وكتاب أمين هويدي،“الفرص الضائعة” .

(٧) ستيفن كوك، مرجع سابق، ص ١٠٠ و محمد فوزي، مرجع سابق، ص ٤١– ٤٢.

(٨) حوار بين عبد الناصر وعبد المجيد فريد الأمين العام لرئاسة الجمهورية مقتبس في كتاب أمين هويدي، “الفرصالضائعة”، ص ٨٢ .

(٩) يلخص ريتشارد باركر وجهات نظر السياسييين والعسكريين المصريين المتعارضة بناء على مقابلات مع بعضهموكتابات أخرين أو إجتماعاتهم مع مسؤولين أمريكيين. Richard Parker, “The Politics of Miscalculation in the Middle East”, pp. 79-82

(١٠) باركر، مرجع سابق، ص ٩٨

(١١) هويدي، مرجع سابق، ص ٨٠ – ٨٣.

(١٢) Moshe Dayan, “Story of My Life”, pp. 508

(١٣) محمد حسنين هيكل، “عواصف الحرب وعواصف السلام”، ص١٣٧.

(١٤) مقتبسات القادة السوريين من كتاب مصطفي خليل “سقوط الجولان” ص ١٩٠–١٩٢ ووردت في أورين،مرجع سابق، ص ٣١٠. وبرقية السفير البريطاني في الرياض متاحة في الأرشيف البريطاني بتاريخ ٢٦ يونيو ١٩٦٧ومقتبسة في اورين، مرجع سابق، ص ٣١٨.

(١٥) أحمد عبد الله، “الجيش والديمقراطية في مصر”، ص ٢٧.

(١٦) عبد الله، مرجع سابق، ص ٢٩–٤٣.