- ولد في مكة حيث كان والده ضابطا مهندسا يشارك في الحملة المصرية على الوهابيين

- أتقن التركية والفارسية واصطحبه الخديوي إسماعيل إلى الأستانة خلال مراسم تقليده ولاية مصر

- بعد انتهاء الثورة العرابية كان "عبدالله فكري" بين الثوريين المقبوض عليهم وتمت محاكمته وأطلق سراحه مع قرار بقطع معاشه

كان اطلاع شيخ الأزهر "حسن العطار" على علوم الفرنسيين الحديثة وتعرفه على سر نهضة الأوربيين سببا في سخطه العارم على حالة العقل الأزهري. بدا ذلك في نقده المرير للكتب الأزهرية ولحال "الزمن الذي وقعنا فيه"، قال: "إن من تأمل في علمائنا السابقين يجد أنهم كانوا مع رسوخ قدمهم في العلوم الشرعية، لهم إطلاع عظيم على غيرها من العلوم، والكتب التي أُلفت فيها، حتى كتب المخالفين في العقائد والفروع. وأعجب من ذلك تجاوزهم إلى النظر في كتب غير أهل الأسلام من التوراة وغيرها من الكتب السماوية واليهودية والنصرانية. ثم هم - مع ذلك - ما أخّلوا في تثقيف ألسنتهم برقائق الأشعار ولطائف المحاضرات. ومن نظر في ذلك وفيما انتهى إليه الحال في زمن وقعنا فيه، علم أنّا منهم بمنزلة عامة أهل زمانهم، فإن قصارى أمرنا النقل عنهم، بدون أن نخترع شيئا من عندنا. وقد اقتصرنا على النظر في كتب محصورة، ألفها المتأخرون المستمدون من كلامهم، نكررها طول العمر، ولا تطمح نفوسنا إلى النظر في غيرها، حتى كأن العلم فيها!. فإذا ورد علينا سؤال من علم الكلام ولا نجده فيها، تخلصنا بأن هذا كلام الفلاسفة، أو مسألة أصولية قلنا لم نرها في "جمع الجوامع" فلا أصل لها!. أو نكتة أدبية قلنا: هذا من علوم أهل البطالة!. وهكذا ، فصار العذر أقبح من الذنب.. وهذه نفثة مصدور".

كان اعتقاد شيخ الأزهر "العطار" الراسخ كما قال بنفسه أن: "من سمت همته إلى الإطلاع على غرائب المؤلفات ظهرت له حقائق كثيرة من دقائق العلوم، وتنزهت فكرته - إن كانت سليمة - في رياض الفهوم". رغم ذلك لم يكن بوسع الإمام - رغم كونه شيخا للأزهر - أن يفعل الكثير لتغيير الوضع العقلي الجامد والعلمي النقلي والتعليمي الترديدي لنظام التعليم الأزهري، وكان وقتها النظام التعليمي الوحيد المتاح للمصريين. لكنه اغتنم فرصة إرسال والي مصر "محمد علي باشا" ببعثات تعليمية إلى فرنسا ليدفع بتلميذه النابغة "رفاعة الطهطاوي" إماما لها، فاتحا به الطريق لنهضة علمية وثقافية وتعليمية حديثة وقوية دخلت بمصر عداد الدول القوية المتطورة.

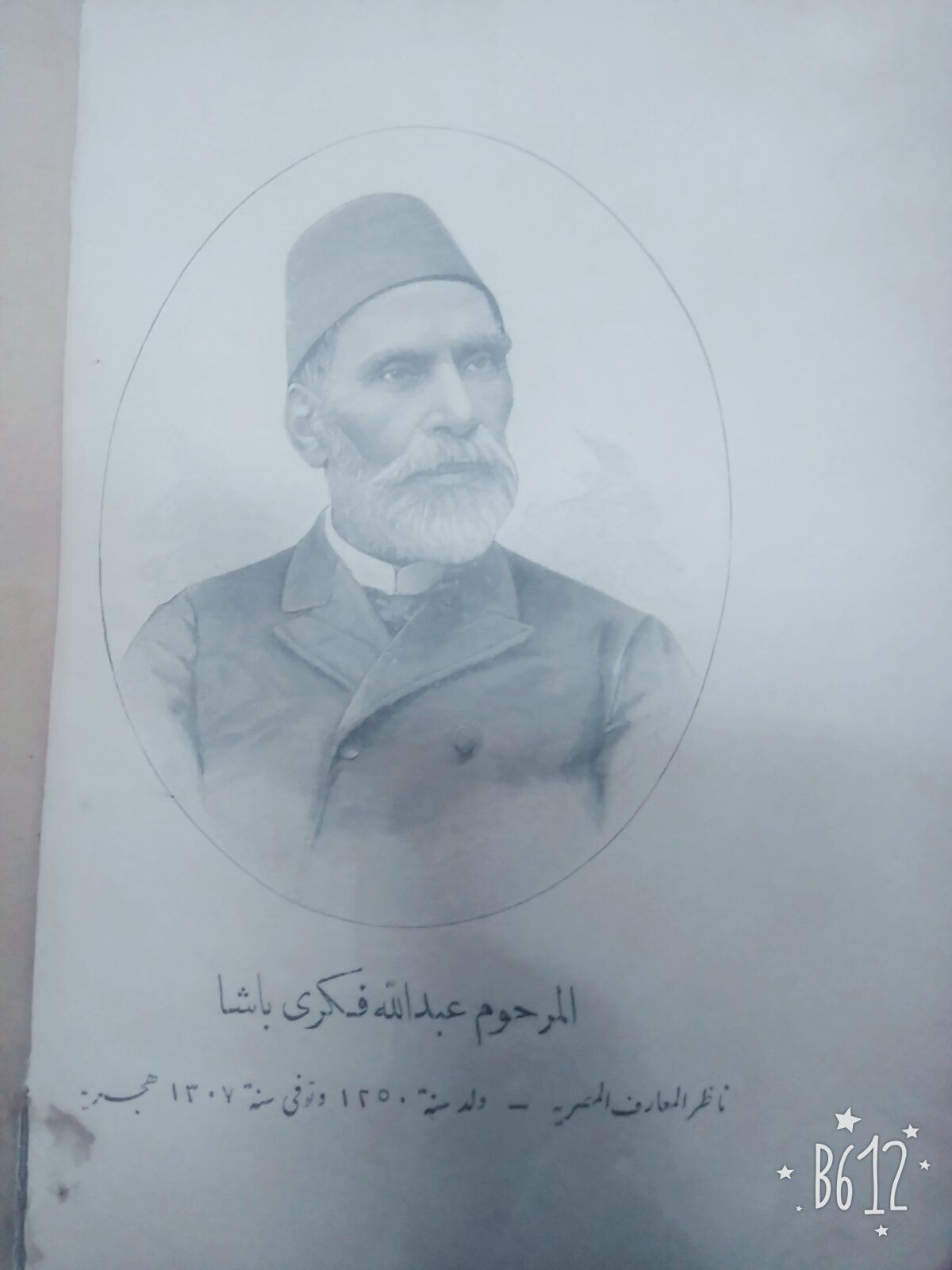

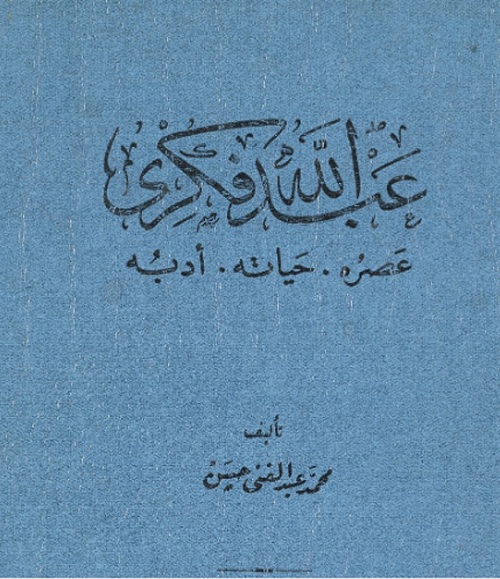

غير أن الشيخ "العطار" لم يكن يخمن أن القدر يدخر للأزهر ولمصر ذخيرة بشرية تنويرية جديدة، تمثلت في طفل وُلد في نفس العام 1834م الذي تولي فيه "العطار" مشيخة الأزهر، سلك نفس مسلك الأزهريين التقليدي في تلقي العلم الجامد، لكن أجواء التنوير والتحديث الفكري والتفتح العقلي التي سادت مصر بفضل رجال مثل "العطار" و"الطهطاوي" صاغت منه متمردا غير تقليدي على أوضاع العقل الجامد والعلم المستقر، وجعلت منه جسرا تمكن به عقل الجمود والجهل الديني السائد من التحرك إلى دنيا العلم الجديدة. ذلك هو وزير المعارف المصري العظيم "عبدالله باشا فكري".

نشأة أزهرية

ولد "عبدالله فكري" – وهو اسمه المركب – في مدينة مكة بالسعودية، عندما كان والده الضابط المهندس "محمد أفندي بليغ" يشارك في الحملة المصرية التي جردها "محمد علي" بناء على طلب السلطان العثماني على الوهابيين في الحجاز. لكن المقام لم يطل بالأب بعد عودته إلى مصر ويودع الحياة سنة 1845م وعمر الصغير "فكري" أحد عشر عاما.كانت أسرته ووالده - الذي خاض حروب الجيش المصري في المورة أيضا - على علم تام بتفوق مزايا التعليم المدني على التعليم الأزهري، لكن - وعلى الأرجح - كانت سيرة جده وسمّيه الشيخ "عبدالله ابن محمد" الذي كان مدرسا مالكي المذهب بالجامع الأزهر في زمن الحملة الفرنسية، هي المؤثر في سلوكه التعليم الأزهري التقليدي.

حفظ "فكري" القرآن في الأزهر فأتمه وجوّده، وتلقى علوم اللغة والفقه والحديث والعقائد والتفسير والمنطق. وسلك مع ذلك طريق التصوف على العادة الأزهرية في تلك الآونة، ومالت نفس الطالب النابه في التصوف إلى طريقة السادة "الخلوتية" لما رآه فيها من اعتدال. إلى ذلك اجتهد في تعلم اللغتين التركية والفارسية حتى اتقنهما. وبسبب اتقانه للتركية استطاع أن يلتحق بسلك الوظائف المدنية وهو لايزال طالبا في الأزهر، إذ تعيّن في القلم التركي (الديوان الكتخدائي) وأتم تعليمه الأزهري وهو موظف مدني.

انتقل "عبدالله فكري" بعد ذلك إلى ديوان المحافظة، ومنها إلى الداخلية بوظيفة مترجم، وألتحق بالمعية السنية (الخديوية) على عهد الخديوي سعيد، وبقى فيها إلى ولاية اسماعيل الذي اصطحبه إلى الأستانة خلال مراسم تقليده ولاية مصر، واستمر يصحبه في كل رحلاته حيث يقوم بمهام الترجمة والكتابة حتى نال لقب البكوية. ثم قلده الخديوي مهمة الإشراف على دروس اللغات الشرقية – العربية والتركية والفارسية – لأنجاله: "محمد توفيق" الذي أصبح الخديوي فيما بعد، والبرنس "حسين باشا" الذي أصبح بعده السلطان "حسين كامل" وغيرهما من أمراء الأسرة العلوية.

في سنة 1869م نقل إلى ديوان المالية وعهد إليه بأمر المكاتبات الرسمية في ديوان المحافظة، فرفع تقريرا مفصلا انتقد فيه الحالة الرثة التي سارت عليها لغة المراسلات الرسمية في الدواوين الحكومية. ولنفهم الطبيعة المتدهورة للمراسلات الحكومية آنئذ يكفي أن نطالع فقرة تمثل بندا في لائحة مدرسة الإدارة التي أنشأها "محمد علي" سنة 1834م وينص على: "أنه إذا صار انتخاب التلامذة المذكورة على هذا الوجه، فمن حيث أنه لازم أن يكونوا بريئين من المغالطة والمخالطة، فينبغي أن يصير تخصيص محل مستقلا لهم ويجري تسميته باسم مدرسة أمور ملكية"!. وفي بند آخر: "أن التلامذة المرقومين يلزم أنه بعد طلوع الشمس مساء يكونوا موجودين بالمدرسة. وبما أن جاري إعطاء الدروس بالدرسخانة الملكية من الصباح لحد الظهر، فينبغي مداومة التلامذة المذكورين في الدروس لغاية الظهر كالأول"!!.. وهلم جرا.

وحوالي ذلك الوقت كان المجلس الخصوصي الذي أصبح فيما بعد مجلس النظار (مجلس الوزراء) مشتغلا بتنقيح وإنشاء لوائح وقوانين الدولة، وهي المهمة التي بذل فيها القانوني العظيم "محمد قدري" جهودا مثمرة. والتحق "فكري" بالمشروع كمترجم للقوانين واللوائح التركية حتى سنة 1871م، حين تعين وكيلا لديوان المكاتب الأهلية (مكاتب التعليم غير الحكومي) برئاسة "علي باشا مبارك". وعهد إليه بمنصب الكاتب الأول في مجلس النواب إضافة لذلك. لتتوج رحلة إنجازه الوظيفي بمنصب ناظر (وزير) المعارف سنة 1299هـ (1882م) في وزارة "محمود سامي البارودي" التي شكلتها الثورة العرابية.

دوره في الثورة العرابية

اتفق معظم الباحثين في سيرة "عبدالله فكري" على أن مشاركته في الثورة العرابية كانت مشاركة تكنوقراطية لا ثورية. بمعنى أن الرجل الذي اقترب طيلة سيرته المهنية من الأسرة العلوية لم يكن ليلعب دورا في الثورة عليها. كما أن طبيعته الإصلاحية لم تجنح به إلى أي فعالية سياسية من تلك التي ألهبت عصره. لكنه في نفس الوقت لم يكن يمثل جانب معارضة لثورة العرابيين، معارضة كالتي مثلها "علي مبارك" الذي رأى في تداعيات الثورة العرابية أضرارا بالغة سوف تلحق بمصر واستقلالها. وهو نفس موقف الإمام "محمد عبده" الذي أشاد بشخصية وعلم واستنارة "عبدالله فكري" دائما، مع فارق أن الشيخ تخلى عن كل انتقاد تجاه مسلك العرابيين وألتحق بهم عندما أصبحت مصر في مواجهة خطر الاحتلال العسكري البريطاني.

بعد انتهاء الثورة العرابية كان "عبدالله فكري" بين الثوريين المقبوض عليهم وأحيل معهم إلى المحاكمة بصفته وزيرا في حكومة الثورة. بعد استجوابه في لجنة التحقيق تمت تبرئته من أي مشاركة سياسية في فعاليات الثورة وأطلق سراحه مع قرار بقطع معاشه، ما ألحق به ضيقا شديدا هو الرجل العصامي الذي لا يملك مصدرا للرزق سوى راتبه وثمرة كده ومعارفه. عندئذ ألتمس المثول بين يدي "توفيق" الذي عاد إلى عرشه محوطا بالقوة الإنجليزية فلم يؤذن له!. فعاد يلتمس ذلك عن طريق قلمه وكتب قصيدة شعرية أكد فيها براءة ساحته من "الشر":

ما كان لي في الشر باع ولا يد

ولا كنت من يبغي مدى عمره الشرا

ولكن محتوم المقادير قد جرى

بما الله في أم الكتاب له أجرى

وحسبي ما قد مر من ضنك أشهرٍ

تجرعت فيها الصبر أطعمه مرا

يعادل منها الشهر في الطول حقبة

ويعدل منها اليوم في طوله شهرا

عندما قبل الخديوي اعتذاريته وأجرى معاشه قرر "فكري" السفر إلى الحجاز لآداء فريضة الحج، وكتب حول رحلته كتابا بعنوان "الرحلة المكية". وفي السنة التالية زار بيت المقدس والخليل بصحبة نجله الكاتب والقانوني "أمين فكري". من هناك سارا إلى بيروت حيث ألتقيا بالإمام "محمد عبده" وبغيره من الثوار العرابيين الذين حكم عليهم بالنفي بعد فشل الثورة، حضر ندوة الإمام التي اشتهرت في بيروت بما يدور فيها من مسامرات ونقاشات علمية وسياسية، وكانت تغص بالمصريين المنفيين وبعدد كبير من مثقفي وعلماء الشام. ومن بيروت إلى دمشق وبعلبك ثم إلى بيروت من جديد قبل العودة إلى مصر، كان "عبدالله فكري" حريصا كعادته على لقاء علماء ومثقفي وفضلاء تلك المدن العربية.

في سنة 1888م انتدبت الحكومة المصرية وفدا من أربعة برئاسة "عبدالله باشا فكري" وبترشيح من المستشرق السويدي "لاندبرج" لحضور مؤتمر المستشرقين الثامن في استوكهولم عاصمة السويد والنرويج، وكانتا آنئذ مملكة متحدة يحكمها ملك واحد هوالملك أوسكار الثاني. وفي الطريق إليها زار "عبدالله فكري" العديد من دول أوروبا كالنمسا وإيطاليا وسويسرا وباريس، وكان حريصا دائما على زيارة المكتبات والمتاحف والمعالم الثقافية الهامة في كل البلدان. وقد سجل نجله "أمين فكري" وقائع الجولة في كتاب شهير هو "إرشاد الألبا إلى معرفة أوروبا". وقد ألقى الباحث "عبدالله فكري" في مؤتمر المستشرقين الثامن بحثين أحدهما في شرح قصيدة لـ"حسان بن ثابت" شاعر الرسول، والآخر بحث رائد عن حالة التعليم بالمدارس الأميرية والمكاتب الأهلية والمدارس الدينية في مصر.

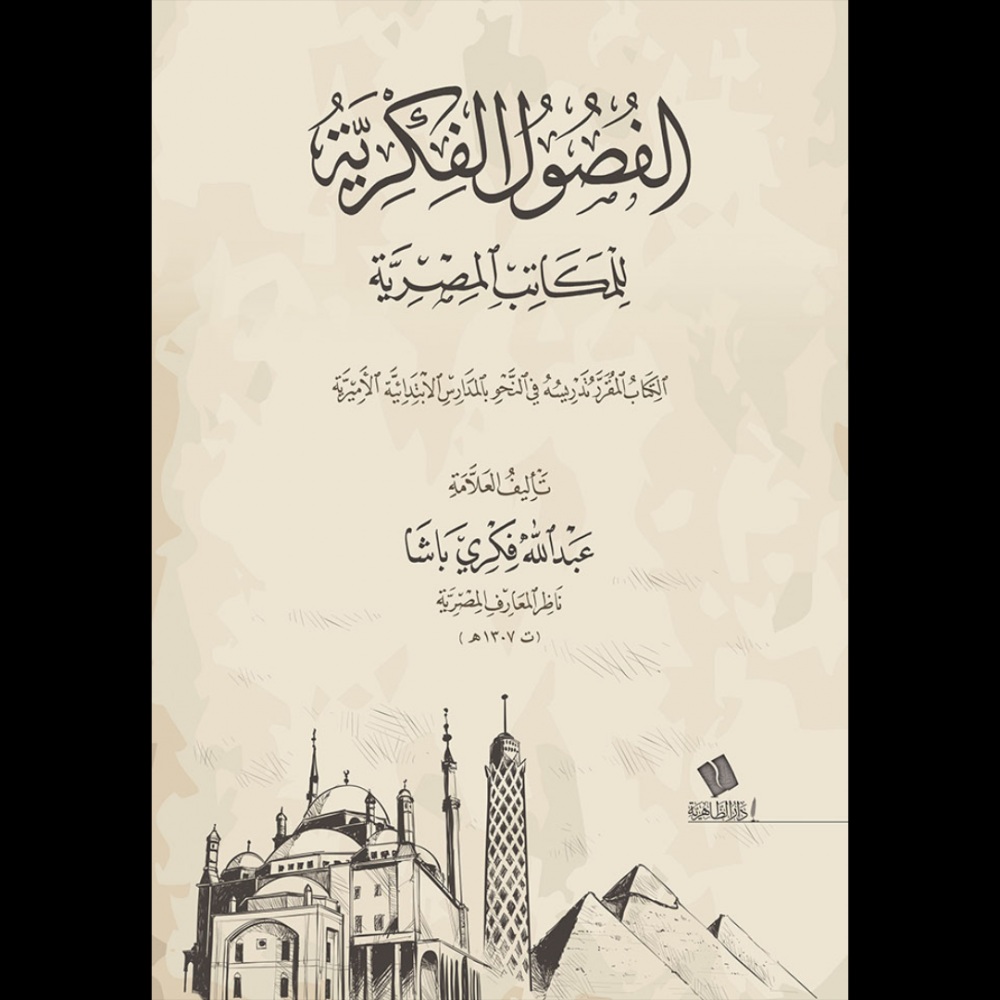

للشاعر الكاتب "عبدالله فكري" إضافة لذلك العديد من المؤلفات الأدبية الهامة الشيقة، من بينها كتاب "إتحاف المشتاق بأخبار العشاق" في الأدب، و"الرحلة البعلبكية" و"الرحلة المكية" في أدب الرحلات، و"الفصول الفكرية للمكاتب المصرية" وهي رسالة في النحو، و"موارد القرآن" و"نظم اللآل في الحكم والأمثال" وغيرها من المؤلفات. غير أن أهم ما خطه قلم المفكر المصري الراقي كان رسالة صغيرة بعنوان "في المقارنة بين الوارد في نصوص الشرع والمقرر في علم الهيئة". كتبها سنة 1876م ولم تكن مجرد "رسالة" أو مقال طويل شهير مزلزل، نشر مسلسلا بعد ذلك في جريدة "وادي النيل" ومجلة "روضة المدارس" المصرية فنفذت نسخهما فورا، لكنه كان كذلك بمثابة الجسر الذي عبر عليه العقل المصري من جهل وظلامية وتشدد القرون الوسطى بعدائها للمعرفة والعلم الحديث، إلى رحاب الاستنارة والعلم والمعرفة الحضارية.

مؤامرة من أجل الاستنارة!

في سنة 1876م صدرت مجلة "المقتطف" لصاحبها المفكر اللبناني الكبير "يعقوب صروف"، والتي كانت لاتزال تصدر في تلك الآونة من بيروت ولم ينتقل بها صاحبها أو تنتقل بصاحبها إلى القاهرة بعد. في العدد السادس من السنة الأولى للمجلة ظهر مقال علمي عن دوران الأرض بقلم صاحب المجلة، أكد فيه أن حقيقة دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس صارت أشهر من نار على علم، وأوضح من الصبح لذي عينين، وهي حقيقة أجمع عليها علماء الفلك في المشرق والمغرب وتحققت صحتها لكل ذي عقل سليم. وفي العدد الثامن تقدم "صروف" خطوة أخرى فكتب مقالا بعنوان "العلوم الطبيعية" فند فيه مزاعم رجال الدين الجامدين الذين يرون في اكتشافات ونظريات العلم الحديث آيات للكفر والإلحاد، وأنها تشكك في الأديان والكتب السماوية. وسخر من رجال الدين الذين صاروا يتعوذون من شر علماء الطبيعة وزندقتهم، مبينا ضلال هؤلاء الذين يقرون بمنافع العلوم الطبيعية بينما يرونها في نفس الوقت مضرة بالعقيدة، كما انتقد في المقابل ضلال هؤلاء الذين يقرون بأهمية العلوم الطبيعية لكنهم ينكرون الوحي لأجلها.

في نفس العدد الثامن من مجلة المقتطف بدأت معركة رجال الدين ضد علم الفلك، وجاءت أول طلقة من جهة رجل دين مسيحي لبناني هو القس "جبرييل جبارة" أرشمندريت الكرسي الأنطاكي ببيروت، وقد أكد بالأدلة الدينية التوراتية ثبوت الأرض وعدم دورانها، وقرر أن دوران الأرض يناقض كل الكتب السماوية المنزّلة، وهو ما حمل رسالة تحذير من مشاركة قريبة من طرف رجال الدين المسلمين.

كان وزير المعارف المصري في تلك الآونة هو "مصطفى رياض باشا" المعروف بنزعته الاستبدادية والميّال للإصلاح والتحديث والعلوم الجديدة أيضا. ولأنه استشعر خطر الهجوم الديني على علم الفلك فقد أدلى لوكيل مجلة "المقتطف" في مصر بتصريح قال فيه إن هذا الهجوم ظالم وأن رأي رجل الدين البيروتي مغلوط وفاسد علما ودينا. ولأنه لم يكن يتقن الخوض في هذه المباحث الفقهية فقد خاطب "رياض باشا" وكيله العالم الأزهري النابغة "عبدالله فكري" في ضرورة كتابة بحث عن موافقة الدين لنتائج العلوم الطبيعية، ولمكتشفات الفلك بالذات، ولدوران الأرض على الأخص.

بالفعل يتصدى "فكري" بشجاعة لكتابة البحث بعد الاتفاق مع وزير المعارف على مناورة التفافية بارعة، تشارك فيها مجلة "المقتطف" البيروتية، وصحيفة "وادي النيل" ومجلة "روضة المدارس" المصريتان. كانت مجلة "روضة المدارس" تسبق "المقتطف" بعامين في الصدور، وتشابهها في المنحى العلمي التنويري، لكنها كانت تتجنب هذه المواجهة التي فرضتها "المقتطف" على الجميع، بين اكتشافات البحث العلمي الحديث وشراسة الجمود الديني القروسطي. يقول "محمد عبدالغني حسن" كاتب سيرة "فكري": "والتقت هذه الأطراف كلها على إحكام المناورة لتأييد قضية الموافقة بين العلم والدين، حتى لا يتعطل بحركة المحافظين سير العلم الطبيعي وتقدمه في البلاد العربية التي كانت ولاتزال في أشد الحاجة إليه".

كان بحث "عبدالله فكري" الرائد الذي نشر بتشجيع وزارة المعارف على نطاق واسع يحتوى على أقوى الأدلة الدينية والعقلية على عدم تناقض آيات القرآن مع حقائق العلم، فأصبح بمثابة الجسر الفكري القوي الذي عبرت عليه العلوم الحديثة إلى ضفاف الفكر العربي الحديث. بدأ "فكري" باعتذار قدمه نيابة عن رئيس تحرير جريدة "وادي النيل" لأنه سوف ينشر البحث فناقل الكفر ليس بكافر (!!). ثم تلاه باقتباسات من تفسير الإمام "فخر الدين الرازي" لآيات خلق السماء والأرض، وهي تأويلات لا يستفاد منها الإقرار بثبات الأرض أو بمناقضة الحقيقة العلمية. أعقب ذلك باقتباس حاسم من كتاب "تهافت الفلاسفة" للإمام "أبي حامد الغزالي"يتحدث فيه عن موقف الفقهاء من كلام الفلكيين القدماء عن ظاهرة الكسوف والخسوف، ويؤكد أن ثبوت صحة نظريات الفلكيين سوف يؤدي في حال إنكاره إلى إبطال الشرع. ويتبع ذلك بحوار تخيلي طويل يدور بين فقيه وفلكي، يسوق خلال الفقيه النصوص القرآنية التي تؤكد من وجهة نظر الفقه ثبوت الأرض ودوران الشمس حولها.

يبدأ الفقيه ضربته الأولى بالقول: "قد زعمتم أن هذا الذي نراه أزرق ونسميه سماء هو فضاء فما معنى السماء إذن في كتاب الله تعالى؟" ويرد صاحب الهيئة (عالم الفلك): هي دوائر الشموس بما فيها من كواكب. ويقول الفقيه: فإذن هي عندك أمور اعتبارية!! (يعني ليست حقيقية). يسأل الفقيه عن معاني آيات كثيرة مثل "السماء بناها رفع سمكها وسواها" و"أوحى في كل سماء أمرها" و"أنزل من السماء ماء" و"كل في فلك يسبحون" و"وسع كرسيه السماوات والأرض" و"الأرض بعد ذلك دحاها"...إلخ. وعند كل تساؤل يجيبه عالم الفلك (عبدالله فكري) بتأويل لها لا يناقض الحقيقة العلمية. هكذا حتى يصل الفقيه إلى الصمت والتحجج بأن هناك آيات وأحاديث أخرى نسيها، لكنه لا يصل إلى الإقرار بالحقيقة العلمية.

ولعلك - أيها القاريء الذكي - لاحظت أن كل الآيات التي احتج بها الفقيه وتأولها عالم الفلك حتى لا تصادم الحقيقة العلمية، هي نفس الآيات التي صار يستخدمها مدعو خرافة الإعجاز العلمي في القرآن ليؤكدوا بتأويلهم لها سبق آيات القرآن لمكتشفات العلم!. ولاشك أن ذلك يعني أننا لانزال في حاجة إلى جهود وزير المعارف المصري العظيم ولاجتهاداته التنويرية في مواجهة التطرف الفكري والجمود الديني.

------------------------------

بقلم: عصام الزهيري

من المشهد الأسبوعية