بعد تخلي الحكومات عن أي توجهات اجتماعية نشهد الترجمة الفعلية للشعار

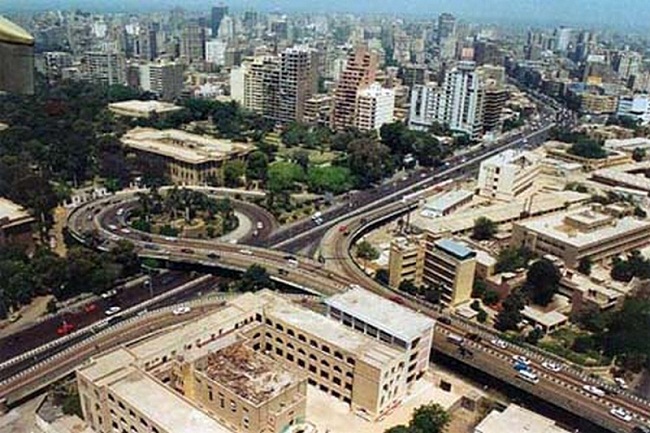

- 40 كوبري في شرق القاهرة أنتج مساحات جديدة أسفلها وعلى أنقاض المساحات الخضراء يتم تأجيرها للمستثمرين بإدارة شركة تابعة للحكومة

- اللارسمية وغير القانونية هو وسيلة للدولة للتلاعب بالفضاءات والأرواح، وخلق انطباع بوجود هيكل عام قوي لإخفاء حقيقة تناقض الدولة

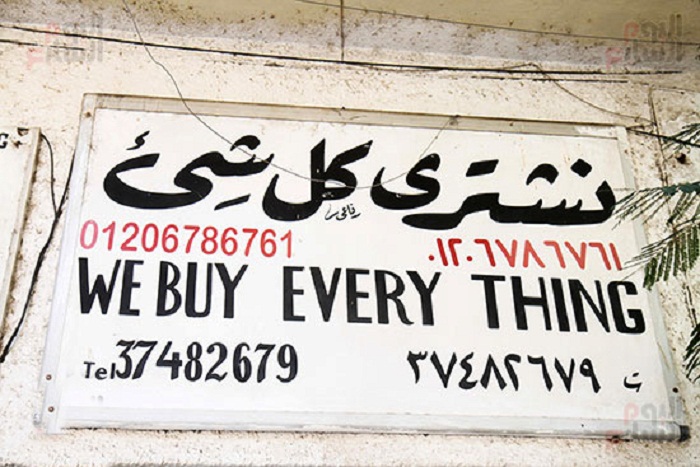

تتعدد الظواهر التي يشهدها الشارع المصري وتختلف، لكنها جميعها تصب في الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية المتردية التي يشهدها المجتمع جراء التداعيات التي تسببت فيها انتشار فيروس كورونا المستجد مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وانتهاء بارتفاع معدل التضـخم السنوي الذي سجل 14.9% لشهر أبريل 2022. من هذه الظواهر التي بدأت تتنتشر بكثافة ظاهرة "نشتري كل شيء" التي تناولها كتاب "نشتري كل شيء.. تحولات السكن والعمران في مصر" الذي شارك فيه ثمانية من الباحثين المتخصصين في مجال الإسكان والعمران والعمارة، وحرره كل من د.يحيي شوكت ود.شهاب إسماعيل.

الكتاب الصادر عن دار مرايا يتناول مسألة التسليع من خلال مجموعة دراسات عن المسكن والمياه والفضاءات العامة والأسواق الشعبية في المدن المصرية خاصة القاهرة، وينطلق من الشواهد الفعلية على غلاء أسعار الأرض والمياه إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الفعلية منذ القرن القرن التاسع عشر حيث بدأ دمج مصر في اقتصاد عالمي تشكله الرأسمالية والاستعمار.

"نشتري كل شيء" لافتة منتشرة في الشوارع وعلى الأشجار وأسفلها رقم هاتف للتواصل مع صاحب الإعلان. ويكمن خلف كل هذه الإعلانات التجارة الضخمة للروبابكيا والأثاث المستخدم والتي لها أسواقها الكبرى المعروفة مثل سوق الجمعة، ولكن الإشارة لـ "كل شيء"، قد تثير حس المفارقة الممزوجة بالسخرية لدى البعض. من هنا يأتي التساؤل: هل يمكن بالفعل شراء "كل شيء"؟ هل يمكن لأي شيء أن يتحول إلى سلعة يخضع سعرها لقوى العرض والطلب، القلب الصلب لقانون علم الاقتصاد الحديث؟.

وتوضح مقدمة الكتاب أنه "من الناحية العملية وبعد عقود من التحويل إلى الاقتصاد النيوليبرالي وتخلي الحكومات عن أي توجهات اجتماعية أو اشتراكية، فإننا نشهد الترجمة الفعلية لتحول كل شيء إلى سلعة، وهي غلاء أسعار الاحتياجات الأساسية، وخاصة المسكن والمرافق مثل المياه والكهرباء والغاز، والمساحات العامة. ويأتي هذا بالتزامن مع خصخصة العديد من الخدمات وتراجع الضوابط التي يمكن بموجبها التحكم في الأسعار. أما من الناحية النظرية، فقد اختلف المفكرون الاقتصاديون حول قابلية أي شيء أن يتحول إلى سلعة وخاصة فيما يتعلق بالأرض. تعد الأرض إحدى عوامل الانتاج الثلاثة بجانب العمل ورأس المال في علم الاقتصاد، ويتم تأطيرها بشكل أعم يشمل كل ما يستخرج من الأرض من الموارد الطبيعية مثل المياه والفحم والبترول.. إلخ.

صناعة الندرة

يلقي الباحث د.شهاب فخري إسماعيل في دراسته "الشرب بالمللي والسنتي: تسليع المياه وصناعة الندرة في القاهرة" الضوء على قصة دخول المياه إلى منازل معظم المصريين، وهو ما لم يحدث بأول فقاعة من القرن العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. ويحلل علاقة هذا التغيير في المرافق السكنية بأول فقاعة استثمار عقاري في القاهرة (1897 ـ 1907) وبتغير المفاهيم الخاصة جدا عن الذات والجسد والحداثة. لم يكن الـ "نيولوك" المميز للأفندي المصري الذي استبدل الجلابية واللبدة بالملابس "الإفرنجية" والطربوش هو العلامة الوحيدة على حداثته، فقد صاحب هذا التحول تحولات أخرى ربما تكون أقل ظاهرية ولكنها لا تقل وطأة، من مساع ثقافية جديدة وأنماط مختلفة من التعليم والتنظيم الاجتماعي إلى أنماط سكنية جديدة قادرة على توفير الشروط المادية للحداثة، ومنها المنزل المتصل بالمياه والمجاري، ومن هنا أصبح المتصل بالمرافق سلعة مطلوبة أو ضرورية. ليس فقط لأسباب صحية بل ولتحقيق فكرة معينة عن الحداثة تتطلب علاقة مختلفة بالجسد وأفكار جديدة عن الخصوصية والنقاء. كان هذا السبب في موجات الهجرة الجماعية لكثير من أبناء الطبقة الوسطى في تلك الفترة من أحياء القاهرة القديمة مثل باب الشعرية والدرب الأحمر إلى الأحياء الأجدد مثل مصر الجديدة والعباسية وشبرا والزيتون بحثا عن المسكن الحديث وما يمثله من طموح الصعود الاجتماعي.

والقاهرة القديمة لم تسلم من موجات التسليع وهو ما يتتبعه الباحث د.عبد الرحمن الطلياوي في دراسته "سيدي مدين: قصة بناية بحي باب الشعرية" حيث يحكي قصة عن حل نظام الملكية الفردية محل نظام الوقف التاريخي والاجتماعي خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين، من خلال وثائق بناية شهدت هذه التغيرات الجذرية من متجر موقوف إلى عمارة ملك، إلى وحداتها التي سكن ببعضها ملاكها، وتم تأجير البقية بنظام الإيجار القديم (تحديد الإيجارات). نقرأ هنا كيف تقلبت موازين القوى، وإعادة توزيع للثروة العقارية، مرتين خلال عقود معدودة، مرة عندما حل الوقف مع إعطاء المنتفعين منه حصة مالكة، ومرة عندما تم تأجير وحداته من قبل مالك البناية الجديدة وإعطاء مستأجريه حقوقا تضاهي الملكية على وحداته من خلال قوانين الإيجار القديم. لكن ما لا يستطاع رصده بسهولة هو انتفاع الأفراد والمؤسسات القائمة على هذا التغير من خلف حالة الفراغ التشريعي التي تنشأ ما بين إلغاء قانون وتنفيذ آخر، فراغ رمادي يقع ما بين ما هو أبيض وغير معلوم وما هو أسود وصحيح أو ما يعرف باللارسمية.

تسليع الفراغ

ومن بناية باب الشعرية إلى عمارة في حي المهندسين حيث يطرح الباحث د.خالد أدهم في دراسة "مقدمة عن تسليع الفراغ وعمران الطبقة المتوسطة: حالة مدينة المهندسين"، مسألة التسليع وتغيير أنماط الاستهلاك من خلال تتبع عمارة سكنية في حي المهندسين الذي استقطب الطبقة الوسطى المصرية الجديدة من موظفي الحكومة والمهنيين الحاصلين على درجات عليا منذ نشأته في خمسينيات القرن الماضي. كان تأجير المسكن وقتها هو القاعدة السائدة لمعظم العائلات التي سكنت الحي، ولكن مع انفتاح سوق العقارات في السبعينيات دخلت القاهرة في دورة جديدة من تسليع الفراغ شهدت تحول نمط الحيازة إلى التمليك.

يرصد خالد أدهم مساعي عائلات حي المهندسين في الادخار والهجرة والاستثمار من أجل دعم أبنائها وبناتها في رحلة التملك، وهو ما أطلق عليه أدهم "العقد الاجتماعي العائلي الجديد"، أي تحول المسؤوليات والعلاقات الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة من أجل توفير المسكن المناسب للأجيال الجديدة. من هنا يلقي أدهم الضوء على الأنماط المعقدة للحراك الاجتماعي للطبقة المتوسطة"، التي صارت في تنقل وعدم استقرار دائمين بين مخاوف التدني الاجتماعي من جهة والتطلع إلى مكانة أعلى من خلال التملك من جهة أخرى.

بعد قرن من الزمن لم يتغير الكثير من أحياء القاهرة الأهلية رغم التغيرات التي شهدتها مصر وتحريرها من الاستعمار. تم تمصير ثم تأميم شركة مياه شرب القاهرة عبر العقود. كما يسرد بحث د.دينا خليل "أحياء المدينة الأهلية: الحكم المرن في إتاحة مياه الشرب" "بدأ بناء حي عزبة الهجانة في خمسينيات القرن العشرين على أطراف القاهرة الشرقية الصحراوية، في الوقت نفسه الذي بدأ بناء حي المهندسين على الأطراف الغربية المزروعة، فيما كان حي المهندسين، حيا رسميا حظي بالموافقات والمرافق الرسمية، لم يتم توصيل المرافق الرسمية لمساكن عزبة الهجانة. فاعتمد سكانه الأوليين على حنفيات المياه العمومية، التي تحكمت فيها مافيا تسمسر مقابل استخدام هذا المورد الحيوي بعد زيادة عدد سكان الحي في تسعينيات القرن العشرين.

مع تطور أعداد سكان الحي مرة أخرى وتحول بيوته "السويسية" (من دور واحد) إلى أبراج، أصبح ساحة للمعارك السياسية والعلاقات الزبونية، تستخدم فيها إتاحة مياه الشرب الرسمية كسلعة انتخابية مقابل إنهاء سيطرة المافيا "غير الرسمية". يتضح من الدراسة كيف تحاول الحكومة استيعاب اللارسمية من خلال أساليب "مرنة" تستطيع منها تحصيل الرسوم مقابل الماء بدون إضفاء صفة الرسمية الكاملة للعزبة بما يتضمنه ذلك من استحقاقات أو تقديم حلول أكثر جذرية.

وفي بحث د.يحيي شوكت التي عنونها بـ "الملك لله.. ممارسة الحيازة في مواجهة تسليع السكن" نقرأ كيف وقعت سيدة في فخ فساد البيع عندما قامت بشراء شقة تم بيعها من قبل إلى شخص آخر. الفخ ما هو إلا ثقب تشريعي أسود ممتد منذ أن مرر قانون الشهر العقاري في أربعينيات القرن الماضي ولم يطبق بالشكل الصحيح إلى اليوم. مما أدى إلى انتشار ظاهرة يسميها القضاء بتزاحم المشترين. هنا تظهر اللارسمنة من خلال فرض نظام مزدوج لإثبات الملكية أصبحت فيه العقود العرفية المتبادلة ما بين الغالبية العظمى من السكان، ويرجع بعضها إلى عشرات السنين، منتقصة الرسمية في إثبات الملكية، ولكنها ليست غير رسمية بشكل قاطع. أما العقود المسجلة والممهورة بختم الحكومة فحظيت بالرسمية الخالصة، ولكنها صعبة، إن لم تكن مستحيلة المنال، إلا عن طريق رسمنة العقود العرفية قضاء.

ويخلص شوكت أن إطلاق تسميات مثل "اللارسمية وغير القانونية هو وسيلة للدولة للتلاعب بالفضاءات والأرواح، وخلق انطباع بوجود هيكل عام قوي يخفي حقيقة تناقض الدولة. إن التلاعب بالتصريحات والأوهام حول البنى التحتية يجعل الظلم غير مرئي، بل أحيانا يتم إنكاره، فهو يسمح للدولة بالاستفادة من طبيعتها الخاصة مع الاستمرار في الحفاظ على صورتها كهيكل خارجي قوي. وللحفاظ على تلك الصورة اعتمدت الدولة المصرية غالبا على التلاعب بالتصريحات، لكنها اعتمدت أيضا بشكل كبير على البنى التحتية، وقد فعلت ذلك باستعراض القوة من خلال بناء الطرق والجسور والإعلان عن مشاريع وطنية عملاقة. بعبارة أخرى تعمل البنية التحتية كإحدى الأدوات الرئيسية التي يتم من خلالها إنتاج الدول أو تؤثر في الحياة اليومية للسكانتسمح مرونة الدولة في إدارة العشوائية لها بالاستفادة من السمة اللارسمية العشوائية دون الاضطرار إلى التعامل مع العديد من القضايا الهيكلية الكامنة وراءها.

ملكية دون استثمار

ويتناول د.إبراهيم عبده في دراسته "من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة: حالة مدينة بدر" مسألة التسليع والاستهلاك من بعد مستجد وهو ملكية للأصل دون استثماره، أو ما أصبح في مصر ظاهرة المساكن الشاغرة، حيث يأخذ عبده من الدورات الاقتصادية التي تمر بها المساكن في مدينة بدر منذ تأسيسها عام 1982 كدراسة حالة، يرصد من خلالها التحول الكبير الذي حدث لها من مدينة أشباح أو مدينة عمالية إلى واجهة استثمارية، حيث ساهمت العاصمة الإدارية الجديدة في إطلاق العنان لنمط جديد من الاستثمار العقاري يقوده مضاربون ومقاولون ومطورون صغار ينتمون في أحيان كثيرة إلى أسرة واحدة أو عائلات مترابطة أو قبائل العرب التي كانت تقطن المنطقة.

وبالعودة إلى المدينة الجديدة ـ القديمة من خلال الطرق السريعة والكباري الجديدة التي باتت تخترق حي مصر الجديدة، يرصد د.أحمد زعزع في دراسته "من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة: قراءة في تحولات فراغات المدينة العامة" تحويل كثير من الفراغات العامة في القاهرة إلى مساحات للاستهلاك والنشاط التجاري والترفيهي الموجه إلى شرائح الدخل الأعلى. إن كل جهود التطوير التي نتج عنها إنشاء عشرات من الكباري (40 كوبري في شرق القاهرة) وانتزاع أجزاء من الحدائق العامة، مثل حديقة قصر عابدين في القاهرة وحديقة سعد زغلول في الاسكندرية أو ما يحدث الآن في حديقة الميرلاند. أنتج مساحات جديدة أسفل الكباري أو على أنقاض المساحات الخضراء يتم تأجيرها إلى المستثمرين باختلاف أحجامهم بإدارة شركة تابعة للحكومة. فببساطة لم يعد تحت الكوبري للصعاليك، ولم يعد من الممكن مجرد التواجد في هذه المساحات العامة بدون طلب شوكلاته أو قهوة لأنها أصبحت بالفعل ساحات مجمعة للمطاعم والكافيهات، وبهذا يصبح المواطن هو المستهلك أو يكون الاستهلاك هو مركز ومحتوى علاقة الطبقة الوسطى الجديدة بالمساحات العامة، ولا مانع أيضا من محو آثار الاستخدام الخاطيء لهذه المساحات في 2011.

تسليع العنف

وفي حين تنمو المساحات الاستهلاكية الموجهة للشرائح الاجتماعية ذات الدخل الأعلى تتضاءل المساحات التي يمكن للشرائح الأفقر استخدامها وتزداد حدة الصراع عليها، فبعد قرون من استخدام الطرق والساحات العامة لإقامة الأسواق، أصبحت التجارة داخل المتاجر والدكاكين المستحدثة من أواخر القرن التاسع عشر أو أسفل الكباري في القرن الحادي والعشرين، هي الرسمية، نظرا إلى اعتراف السلطات القائمة على إدارة المدينة بها من خلال ترخيصها. أما الأسواق فباتت شعبية أو غير رسمية لتوقف الاعتراف بها رغم تاريخها. وهنا تتناول د.أمنية خليل هذا الصراع في دراستها "تسليع العنف في جغرافيا وكالة البلح"وهي دراسة اثنوجغرافية عن الأسواق الشعبية، وخاصة وكالة البلح بحي بولاق التاريخي. فتلقي الضوء على العنف اليومي الذي تمارسه جهات من جميع الأطياف ـ أقسام الشرطة والأمناء وبلطجية السوق بل والباعة تجاه بعضهم البعض ـ من أجل الحفاظ على بعض المساحة الصالحة لعرض البضائع وأكل العيش، في ظل كل هذا يتحول العنف والحماية منه مثل سلعة ثانوية تعيش على السلعة الأساسية وهي الأرض، أو الفراغات العامة.

وتنتقد خليل نعرة الطبقة الوسطى التي تكونت مع الانفتاح والعمالة في الخليج ضد الفقر كوصمة عار، بينما تمارس الدولة كل سياسات الإققار المنظم والحصار على الكادحين وعلى أسواقهم وعلى أحيائهم بوصفها عشوائيات.

وتخلص إلى أن التسليع للمساحات العامة وأراضيها يستخدم بشكل مادي ويرتبط بعمليات اقتصادية ورأسمالية، وتطرح أن العنف يتم تسليعه كأداة لتفعيل التسليع المادي، حيث يتم يتم إعادة الانتاج الدائم للعنف بمختلف أشكاله نتيجة لتضارب المصالح وعلاقات القوى. إعادة إنتاج هذه الممارسات العنيفة في مكان السوق يوميا أو أسبوعيا على مدار العام، لا تمثل فقط إدارة لرؤوس الأموال من خلال الأماكن كما طرح ديفيد هارفي، لكنها أيضا ممارسات تراكم العنف، ما أصفه بالتراكم الأمني البوليسي. يتم في تلك الممارسات تعريض سكان المدينة لمساحات لا يتواجد فيها أي نوع من الحماية سواء رسمية أو غير رسمية، بل تعرضهم لممارسات غير منظمة تديرها مجموعات تستنزف موارد العاملين/ ات بشكل منظم، وتستهين بوضعهم، وتعيد العنف من خلال تسليع الأماكن والفضاءات العامة وعليه يصبح العنف في حد ذاته مسلعا.

----------------------------

تقرير - محمد الحمامصي

من المشهد الأسبوعية