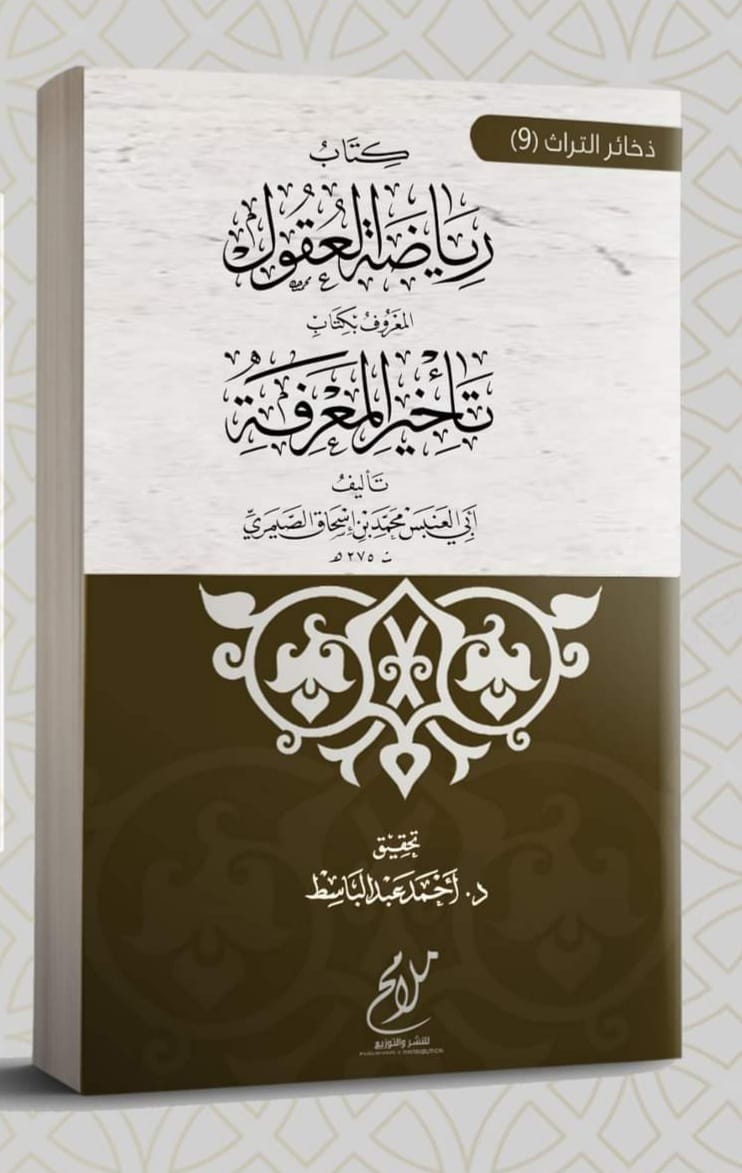

كتابٌ فريدٌ في مَادَّتِه وأخبارِه التي تضمَّنها، وفي نُسختِه الخطيَّة الوحيدةِ التي وصلَتْ إلينا، وفي مؤلِّفِه نفسِه وشَخْصِيَّتِه الفذَّةِ، وهو أحدُ أعلامِ القرنِ الثالثِ الهجريِّ، تجوَّلَ في حواضرِ الدولةِ العبَّاسيَّةِ وأثْقَلَتْه التجارِبُ، وشاعَ ظُرْفُه وأدبُه، فاختصَّه المتوكِّلُ العباسيُّ نديمًا له، وأدركَ مِن بَعْدِه المُعتمدَ ودخلَ في زُمرة نُدمائه. حققه المحقق القدير الدكتور أحمد عبد الباسط الخبير في معهد المخطوطات العربية والذي قدم للمكتبة التراثية الكثير.

أمَّا المُؤلِّفُ فهو محمدُ بنُ إسْحاقَ بنِ إبْرَاهيمَ بنِ أبي العَنْبسِ بنِ المُغيرةِ بنِ مَاهانَ، كنيتُه (أبو العَنْبسِ)، ونِسْبتُه إلى (الصَّيْمرة). و(الصَّيْمرةُ) صَيْمرتان: الأولى ـ وإليها يُنسب المؤلِّف ـ موضعٌ بالبصرةِ، على فم نهرِ مَعْقِلٍ، وفيه عدَّةُ قرىً تُسمَّى ـ أيضًا ـ بهذا الاسم، والأخرى بلدةٌ بين ديارِ الجبل وخوزستان، تقع يسارَ القاصد بغدادَ مِن هَمَذانَ. يغلبُ على الظنِّ أنَّ الصيمريَّ وُلِد بالكوفةِ سنةَ 184هـ، وانتقلَ ـ في وقتٍ غير معلومٍ ـ إلى (الصَّيْمرة) فنُسِبَ إليها، ثُمَّ ما لبثَ أن رحلَ إلى سَامُرَّاءَ مع أخيه، يتنقَّلُ منها إلى غيرِها من المدنِ ويعودُ. تُوفِّي الصَّيْمريُّ في بغدادَ سنة 275هـ، ولم يصل إلينا من مؤلَّفاتِه ـ وهو موثوقُ النِّسبة إليه ـ غيرُ كتاب (رياضة العقول)، المعروف بـ (تأخير المعروفة)، وحُمِلَ جثمانُه إلى الكوفةِ، فدُفِنَ بها.

وأمَّا النصُّ (رياضة العقول)، المعروف بـ (تأخـير المعرفة)، فهو يدخلُ ضمنَ نصـوصٍ سَبَقَـتْه، وأخرى تَلَتْه، فيما يمكنُ أنْ نُسمِّيَه (كُتب الثقافة الأدبيَّة العامة)، والتي تتصفُ بصفتَيْنِ رئيستَيْن، هما:

أولا؛ اتساع الاختصاصِ: وهو المقصودُ بقولِهم: «الأخْذُ مِن كلِّ شيءٍ بطرفٍ»؛ إذ كان مفهومُهم للأدبِ هو تلكم الثقافة العامة التي تهدفُ إلى تكوين مَلَكة البيانِ لدى صاحبِها؛ ممَّا يجعلُه قادرًا على إجادة التعبير عن أفكارِه نثرًا وشعرًا. لذا كانت معالجاتُ أصحابِ هذا النَّمطِ مِن التأليف في مؤلَّفاتهم أقربَ إلى السطحيَّة والاصطفاء، منها إلى التعمُّق والاستقراءِ.

ثانيا؛ تداعي الأفكار: ويُقصد به الاستطرادُ المُتعمَّدُ مِن قِبَل المؤلِّف، في الانتقالِ بالقارئ مِن قصةٍ يرويها عن بعضهم إلى حديث نبوي يرفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومِن مقطوعة شعريَّة إلى حكمة بليغة، ومن خبر تاريخي إلى نُكتة في النباتِ أو الحيوانِ، ومِن حديثِ المعاركِ إلى مسألةٍ فلسفيَّةٍ، ومن نادرةٍ في اللُّغَةِ إلى كلامٍ لبعضِ الحمقى أو المجانين... إلخ، وكأنَّ المؤلِّف يُريد بذلك جذبَ انتباهِ القارئ، وعدمَ إشعارِه بالملَلِ والسآمةِ.

مصادر ومسالك

مِن أجل ذلك تنوَّعت مصادرُ أبي العَنْبس الصيمريِّ في كتابِه هذا وتعدَّدت مسالكُه فيه، ما بين: مُلَحٍ ونوادرَ وتجاربَ إنسانيَّةٍ جرَت معه شخصيًّا ومرَّت به؛ ونُقولٍ وحكاياتٍ ينقلُها عن أبناء عصرِه الذين التقاهم، مِن مثل: أبي عثمان بكر بن محمد المازني النَّحْويِّ (ت 247هـ)، وحمدون بن إسماعيل النـديم (ت 254هـ)، وأبي العيناء محمد بن القاسـم (ت282هـ) صاحب المُلح والنوادر، ومحمد بن حمزة وَجْه القَرعة، وأحمد بن علي البصريِّ الشاعر، ومحمد بن إسماعيل الكاتب، وغيرِهم؛ ومحاوراتٍ أَجْراها معَ مَن التقاهم مِن الحمقى والمجانين والمُوسوسين (مثلِ: حُسين الحمَّال، وحُليس المُوسوس، ودَبْسون الموسوس، وسانويه الصَّفعان، وطُنين المجنون ، وأبي السَّرِي الصَّيْدنائي، وأبي علي الرُّؤاسي، وأبي القطريِّ).

أمَّا غيرُ ذلك مِن نقولٍ وأخبارٍ فلم يُصرِّح الصيمريُّ ـ على كثرتِها وتنوُّعها ـ بمصادرِه فيها، بل كان يزيدُ الأمرَ الغازًا وتعقيدًا، فلا ينصُّ في كثير من الأحيانِ على أسماء أصحابها وقائليها، فكان يُصدِّرُها بعباراتٍ تجهيليَّةٍ، مثل قولِه: «وكان يُقال»، أو: «وكتبَ بعضُ الأدباء»، أو: «وقال بعضُهم»، أو: «وأُنْشِدتُ»، أو: «وقد أحسنَ الذي قال»، وفي حال وقوفِنا على بعضِ النُّقول الواردة في مصادرَ أخرى ـ وهي قليلةٌ ـ نلحظُ اختلافَ عباراتِها مع ما أوردَه الصيمريُّ في كتابِه هذا.

تأخير المعرفة!

ومِن تلكمُ الإشكالات التي أثارها مُحقِّقُ النصِّ في دراستِه التقديميَّة إشكاليَّةُ عُنْوانِ الكتابِ؛ فقد اختار أبو العَنْبسِ لكتابِه هذا عُنوانًا مثيرًا للاستغرابِ، وهو (تأخيرُالمعرفة). ويَزْدادُ الأمرُ غرابةً وتَعْقيدًا إذا ما وُضِعَ هذا العنوانُ بجانبِ عُنوانٍ آخر (رئيس)، وردَ ذِكْرُه في النُّسخة الخطية المعتمدة؛ التي جاءَ في ختامِها: «تمَّ كتابُ رياضةِ العقولِ، المعروفُ بكتابِ تأخير المعرفة".

نحن ـ إذن ـ أمامَ عُنْوانَيْن اثنَيْنِ لنصٍّ واحدٍ، أحدُهما ـ وهو (تأخير المعرفة) ـ أكثرُ ذيوعًا مِن صاحبِه؛ إذِ أشارت إليه المصادر التي أحصت مؤلَّفاتِ الصَّيْمريِّ، بينما أغْفَلَت ذكرَ العنوانِ الرئيس (رياضة العقول) ـ بحسَبِ ما وردَ في ختام النُّسخة الخطيَّةِ ـ وذكرَتْ عُنوانًا آخرَ يقتربُ منه، وهو (تذكية العقول)!

أمَّا العُنْوانُ الذي عُرِفَ به الكتابُ واشتهرَ في المصادرِ (تأخيرُ المعرفة)، فقد قصدَ به صاحبُه الضدَّ والعكسَ، أي: «احذرْ تأخيرَ المعرفةِ»، يُفهم هذا مِن قولِه فيه: «ومِن النَّاسِ مَن تتأخَّرُ معرفتُه، فيتوهَّمُ أنَّ كلَّ شيءٍ على ما يظنُّ من نفسِه»، وقولِه بعد أنْ أوردَ نقوشَ خواتيمِ الحَمْقى: «هذا كلُّه مِن تأخيرِالمعرفة، وإذا كانَ هذا أو مِثْلُه على خَاتمِ إنسانٍ اسْتَدْلَلْتَ به على ضَعْفِ عَقْلِه»، وقولِه ـ أيضًا ـ في ختامِ الكتابِ: «هذه ـ أعزَّكَ الله ـ مثالاتٌ يُعْتَبرُ بها في الأمورِ، وتُنَالُ بها المعرفةُ؛ فلقد مثَّلتُ لكَ ما تحتاجُ إليه مِن مُقَدِّمةِ المعرفةِ، وأرجو إنْ حَفِظْتَ وأَجَلْتَ الرَّأيَ، وأَعْمَلْتَ الفِكْرَ في هذه الأحاديثِ أنْ تستوثقَ لِنَفْسِكَ مِنْ أنْ يَطْمعَ فيكَ الجهلُ، وأنْ تُنْسَبَ إلى ضَعْفِ العَقْلِ، والسَّلامُ". فالكتابُ في مجملِه زَجْرٌ عن الجهلِ بالمعرفة، وتَحْذيرٌ مِن عاقبةِ تَرْكِ إعْمَالِ العَقْلِ في الأمورِ.

رياضة العقول

وأمَّا تسميتُه (رياضة العقول) فبُحكم ما أوردَ فيه صاحبُه مِن أخبارٍ، تُعَدُّ بما تحملُه مِن جدٍّ وهَزْلٍ، وفرَح وترَحٍ، تَنْزيهًا للعقول ورياضةً لها، كيفَ لا وفيها المثَلُ الرائقُ، والحكمةُ المُسْتحسنةُ، والشِّعرُ المُسْتعذَبُ، والنادرةُ النادرةُ، والتجربةُ الإنسانيَّةُ المُكْتَسَبةُ مِن مُنادمةِ المُلوكِ وأربابِ الحُكْمِ، بالإضافةِ إلى ما وردَ في النصِّ مِن كلام العامَّة وعُقلاءِ المجانين والموسوسين؟؛ الأمر الذي يجعل النَّظَرَ في ربوعِه المتنوِّعةِ رياضةً لعقلِ قارئِه، وهو ما عَناه المؤلِّفُ نفسُه بقولِه: «وجعلتُه رياضةً لكلِّ امرئٍ، ومغيضًا لكلِّ رأيٍ وفكرٍ، ومتى ما خبَرتَ معرفةَ غَيْرِه خُبِّرْتَه، فأخذتَ حذرَكَ منه، وعَمِلتَ بضدِّه". وثمَّة سؤالٌ يتبادرُ إلى الأذهان، وهو: متى ألَّفَ الصَّيمريُّ كتابَه (رياضة العقول)؟ الراجحُ أنَّ أبا العَنْبسِ ألَّف كتابَه هذا بعد أنْ قاربَ الثمانين من عُمره وقد تجمَّعت لديه تجارِبُ السَّابقين، وعِبَرُ الماضين، وتكوَّنت مِن خلالِهما تلك النظرةُ الفاحصةُ المتعمِّقةُ في الأمورِ؛ لذا لم يكن غريبًا أنْ يمتلئَ الكتابُ نُضجًا ونُصحًا وأدبًا مفرطًا قلَّما يجتمعُ في كتابٍ آخر؛ الأمر الذي جعلَ صاحبَه شديدَ الاعتزازِ به وبما تضمَّنَه، دائمَ الإشادةِ به والتنويه بأهميتِه وخَطَرِه في غير موضعٍ منه، فتارةً يذكرُ أنَّ مَن ينظرَ فيه بمزيدٍ مِن التأمُّل والتدبُّر لن يفوتَه شيءٌ مِن ألوانِ الجدِّ والهزلِ، وتارةً ينعتُه بأنَّه أسهلُ الكُتبِ فنونًا، وأملسُها متونًا، وأكثرُها عيونًا، وأملحُها نادرةً، وأحسنُها مقاطعَ، «يُفِيدُ مَنْ قرأَه الحَزْمَ، وتدبَّرَ به ضَعْفَ العَقْلِ»، بل يذهبُ ـ مُبَالِغًا ـ إلى أنَّه لو قُرِئَ كتابُه على طوائفِ: «التُّرْكِ والدَّيْلَم والخَزَرِ، والقِبْطِ والزِّنْجِ والحَبَشةِ، وقيَافة السَّوادِ، وغُتَمَةِ الأَكْرَادِ، لتأدَّبوا وصاروا أَعْقَلَ مِنَ المَرَاونةِ".

أهمية الكتاب

تتجلَّى أهميَّةُ هذا الكتابِ في أنَّه يتضمَّنُ عددًا وافرًا مِن ألفاظِ العصر وتراكيبِه اللغوية الشائعة آنذاك، ويُورد ألفاظًا جَرَتْ على ألسنةِ العوام؛ ممَّا يجعلُه مادةً صالحةً لدراسةِ اللُّغة واللهجاتِ في تلك الحقبة التاريخية المتقدِّمة. يُمثِّلُ الأثرَ النفيسَ الوحيدَ للمؤلِّف، الذي وصلَ إلينا ولم يختلجْه لبسٌ أو شكٌّ في نِسْبتِه. يكشفُ عن وجهٍ آخر للمؤلِّفِ غيرِ الوجهِ الذي نقلَتْه إلينا كتبُ التراجم، وكثيرٌ مِن عناوينِ مؤلَّفاتِه الهزليَّةِ؛ فهو هنا شخصيَّةٌ جادَّةٌ إلى حدٍّ كبيرٍ، تُسْدي النُّصْحَ، وتُحذِّر مِن عاقبة الجهلِ بالمعرفة، وإنْ لم يخلُ الكتابُ مِن تَوْظيفِ بعضِ التهكُّم والسُّخريَّةِ لخدمةِ الغَرضِ المُرادِ .يعكسُ بكلِّ وضوحٍ الحياةَ الاجتماعيَّةَ والاقتصاديَّةَ للمجتمع العربيِّ إبَّانَ العصـر العبَّاسيِّ الثاني وما قبلَه، كما يُبْرِزُ حيَواتِ الفئاتِ المُهمَّشةِ في حاضرتي الخلافةِ (سامراء ـ بغداد) ونوادرَهم، كفئةِ الصُّفْعان، والشحَّاذين، والحَمْقى، والمجَانين، والمُوَسْوسِين. ينسبُ عددًا مِن الأقوالِ والأشعارِ إلى قائليها، وقد تَدَاولَتْها دواوينُ الأدبِ والمختارات غيرَ منسوبةٍ. يُصحِّحُ نسبةَ بعضِ الأقوالِ والأشعارِ إلى أصحابِها، وقد نسبَتْها المصادرُ التالية إلى غير قائليها. ينقلُ إلينا كثيرًا مِن أخبارِ مشاهيرِ القرنِ الثالثِ الهجريِّ الذين لقيَهم المؤلِّف في بلاطِ المتوكِّلِ وغيرِه مِن خُلفاءِ بني العبَّاسِ، كأبي عثمان المازني النحوي (ت247هـ )، وحمدون بن إسماعيل نديم المتوكل (ت254هـ)، وأبي العَيْناء صاحبِ المُلح والنَّوادرِ (ت282هـ)، ومحمَّد بن حمزة وجه القَرْعة المُغنِّي، ومحمد بن جرير الطَّبريِّ (ت310هـ) وغيرهم.

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الكتابُ صدر عن "دار ملامحَ للنشرِ والتوزيع"، بتحقيق الدكتور أحمد عبد الباسط، مصدَّرًا بدراسة تقديمية شاملة، ومخدومًا بتسعة كشَّافاتٍ تحليليَّةٍ.

--------------------

عرض: د. خالد عزب