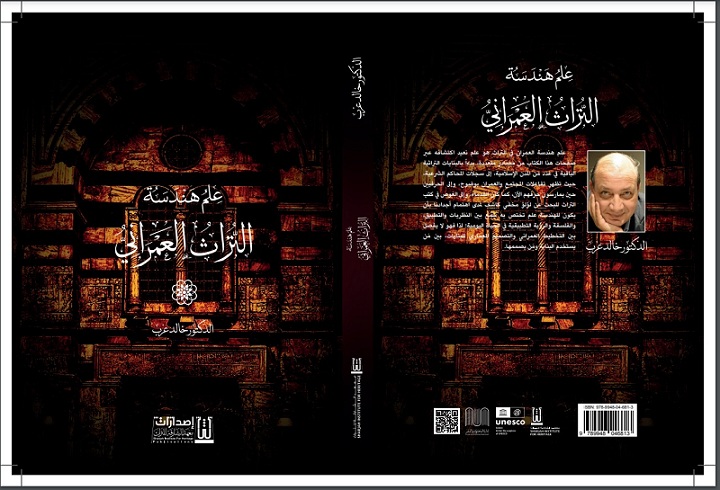

صدر عن معهد الشارقة للتراث كتاب "علم هندسة التراث العمراني"، من تأليف الدكتور خالد عزب. الكتاب جاء في حلة قشيبة ومزين بالأشكال المعمارية والصور التوضيحية. ويرى خالد عزب أن العمارة تقدمت كعلمٍ ومهنةٍ في الحضارة الإسلامية، والنَّاظرُ لتراث العمارة الإسلامية من الصين إلى الأندلس، تدهشه هندستُها وبناؤها، وهو دليل على أن وراء هذه العمارة علمًا وخبرة ومعرفة تراكمية، تستوجب علينا التأمل والإدراك. من هنا لا بد وأن ننطلق من تعريف العلماء المسلمين لعلم الهندسة، فهي عندهم: "علم تعرف به أحوال المقادير ولواحقها وأوضاع بعضها عند بعض ونسبها وخواص أشكالها، والطرق إلى ما عمل ما سبيله أن يعمل بها، واستخراجه بالبراهين اليقينية. وموضوعه المقادير المطلقة، أعني الجسم التعليمي والسطح والخط ولواحقها من الزاوية والنقطة والشكل".

كانت مخيلة العربي مخيلةً تعبيرية قوية، فاللغة عنده سلاح يعبر به بدقة عن الأشياء، لذا فإن كلمة خطة التي استخدمها المقريزي بصيغة الجمع في عنوان كتابه "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار"، إنما تعبر عن عدد من الأبعاد، فلننظر لها لغويًّا: "اخْتَطَّ يَخْتَطّ اخْتِطَاطًا، اخْتَطَّ خِطَّةً لنفسه، اتخذ أرضًا لم تكن لغيره، وجعل حولها خطوطًا لتكون مُعلمة ومفروزة للبناء فيها. واختط البلدة رسم بناءها من أول الأمر وبيَّن موقع أقسامها بالخطوط". هذا يعني إدراكهم لفكرة التخطيط سواء على صعيد تقسيم الأرض إلى خططٍ للبناء، أو المخطط العام للبناء، وهو ما يدفعنا إلى أن نستحضر قدرة هؤلاء على التخطيط الحضري للمدن والأبعاد ووضع قواعد لهذا التخطيط؛ يكون فيها المجتمع فاعلًا بقوة مع السلطة للحفاظ على المخطط الحضري، لتتجاوز الحضارة الإسلامية في هذا المضمار كل الحضارات الأخرى.

كان للمهندس دورٌ مميز في العمارة الإسلامية، وقد ظل هذا الدور مجهولًا لعدم إدراك الباحثين لطبيعته والافتراض المبدئي لتشابهه مع دور المهندس في العصر الحالي.

يعرف القلقشندي المهندسَ بأنه: "هو الذي يتولى ترتيب العمائر وتقديرها، ويحكم على أرباب صناعتها"[i]، ويعرفه ابنُ خلدون بأنه: "المشتغل بالهندسة"، أما الهندسة المعمارية فهي علم المباني وبنائها واختلافها والأراضي ومساحتها، وشق الأنهار وتنقية القني وإقامة الجسور وغير ذلك[ii]. ويطلق على المهندس المعمار أو البناء.

عقلية وحسية

تعد الهندسة المعمارية في الحضارة الإسلامية مدخلًا جيدًا لفهم مركب للعمارة في الحضارة الإسلامية. قسَّم علماء العرب المسلمين الهندسة إلى قسمين؛ ظلا يتداولان على هذا النحو طيلةَ الحضارة الإسلامية، وهما:الهندسة العقلية: وهي التي تعرف وتفهم، أو هي التي تسمى الهندسة النظرية، وتدخل في نطاق العلم الرياضي وتعرف كما يلي: "علم يعرف منه أحوال المقادير".الهندسة الحسية أو المادية أو العملية: وهي التي ترى بالعين وتدرك باللمس، ويفاد منها عمليًّا، أي الهندسة التطبيقية، وتضم صناعة البناء، وعمارة المساكن والمساجد والمرافق وشق القنوات، وما إلى ذلك من أعمال التعمير.

يقول إخوان الصفا (ق4هـ/ 10م) في الرسالة الثانية من القسم الرياضي "في الهندسة وبيان ماهيتها": "فاعلم يا أخي، أيَّدك الله وإيَّانا بروح منه، أن النظر في الهندسة الحسية يؤدي إلى الحذق في الصنائع العملية كلِّها، والنظر في الهندسة العقلية يؤدي إلى الحذق في الصنائع العملية...".

وقد فرَّق الفارابي (ت339هـ/ 950م) بين علم الهندسة وممارستها التطبيقية، فقال: "وأما علم الهندسة، فالذي يعرف بهذا العلم علمان؛ هندسة عملية وهندسة نظرية. فالعملية منهما تنظر في خطوط وسطوح، وفي جسم خشب، إن كان الذي يستعملها نجارًا، أو في جسم حديد إن كان حدادًا، أو في جسم حائط إن كان بنَّاءً، أو في سطوح أرضين ومزارع إن كان ماسحًا، وكذلك كل صاحب هندسة عملية، فإنه تصور في نفسه خطوطًا وسطوحًا وتربيعًا وتثليثًا وتدويرًا في جسم المادة، التي هي موضوعة لتلك الصناعة العملية. والنظرية إنما تنظر في خطوط وسطوح وفي أجسام على الإطلاق والعموم، وعلى وجه يعم جميع الأجسام، ويتصور في نفسه الخطوط بالوجه الأعم، والذي لا يبالي في أي جسم كان، ويتصور المجسمات بالوجه الأعم، ولا يبالي في أي مادة كانت وفي أي محسوس كان.

علم المباني

غير أن ابن خلدون كان دقيقًا وحاسمًا في تعريفه للمهندس المعماري، الذي كان يعمل في ذات الوقت مهندسًا إنشائيًّا، إذ إنه في ذلك العصر لم يكن التخصصان قد انفصلا، فيقول: "الهندسة، هي علم المباني وبنائها واختلافها والأراضي ومساحتها، وشق الأنهار وتنقية القنوات وإقامة الجسور وغير ذلك، ويطلق على المهندس المعمار أو البنَّاء".

قسّم خالد عزب الهندسة الحسيّة إلىعدة فروع هي: علم عقود الأبنية: وهو علم تعرف منه أحوال وأوضاع الأبنية، وكيفية شق الأنهار وتنقية القنى، وسد البثوق وتنضيد المساكن، ومنفعته عظيمة في عمارة المدن والقلاع والمنازل، وفي الفلاحة. علم المساحة: وهو علم تعرف منه مقادير الخطوط والسطوح والأجسام، وما يقدرها من الخط والمربع والمكعب، ومنفعته جليلة في أمر الخراج، وقسمة الأرضين، وتقدير المساكن وغيرها. كما أنه ارتبط بفقه العمران في الحضارة الإسلامية، وهو علم يحتاج إليه في مسح أو قياس الأراضي، وشق القنوات، وتعيين ارتفاعات الجبال، وأعماق الوديان، وحساب مساحات الأسطح على اختلاف أشكالها، كذا إيجاد حجوم المجسمات، وعن علم المساحة يقول إخوان الصفا في الرسالة الثانية من القسم الرياضي: "وأعلم يا أخي، أيدك الله وإيانا بروح منه، أن: علم الهندسة يدخل في الصنائع كلها، وخاصة في المساحة، وهي صناعة يحتاج إليها العمال والكتاب والدهاقون، وأصحاب الضياع والعقارات في معاملاتهم من جباية الخراج، وحفر الأنهار وعمل البريدات وماشاكلها".

بسيطة ومجسمة

تعددت مخطوطات علم المساحة في التراث الإسلامي، ومن أبرزها مخطوط لأبي العباس أحمد بن البناء المراكشي وعنوانه: "الأشكال المساحية" وهو مفيد للبنائين المعماريين أو الموظفين القائمين على عمليات مسح الأراضي لفائدة الخراج، أو غيرهم ممن اهتم بالنواحي التطبيقية للقواعد الهندسية، ونستطيع أن نأخذ فقرةً من هذا المخطوط ليتبين لنا منها أنه وضع كمخطوط تعليمي، وهي قول ابن البناء: "الأشكال المساحية على قسمين؛ بسيطة ومجسمة، البسيطة تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبارين؛ أحدهما باعتبار حدودها، لتنقسم إلى ما يحيط به خط واحد وهو الدائرة، وما يحيط به خطان وهو المقوس، وما يحيط به ثلاثة خطوط وهو المثلث، وما يحيط به أربعة خطوط وهو المربع، وما عدا هذه الأربعة يرجع إليها بالتقطيع والثاني باعتبار سطوحها..إلخ".

علم استنباط المياه: وهو علم تتعرف منه كيفية استخراج المياه الكامنة في الأرض وإظهارها، ومنفعته إحياء الأرضين الميتة وإفلاحها.علم جر الأثقال: هو علم تتبين منه كيفية جر الآلات الثقيلة، ومنفعته نقل الثقل العظيم بالقوة اليسيرة. علم البنكامات: هو علم تتبين منه كيفية إيجاد الآلات المقدرة للزمان، ومنفعته معرفة أوقات العبادات، واستخراج الطوالع من الكواكب وأجزاء فلك البروج.لذا فقد أطلق على المهندس الذي يعمل في المجال التطبيقي "معمار"، وقد ذكر هذا اللقب على نقوش الآثار الإسلامية بدلالتين؛ إحداهما تطلق على المهندس أو البناء، والأخرى على من يتولى الإشراف على العمارة.

مُصَمِم ومشيِّد

لذا فإن خالد عزب يري أنه يجب التفريق بين المهندس المعماري Architect، الذي يصمم المباني ويخططها، ومشيد العمائرMaster Builder ، الذي يتولى الإشراف على تنفيذ المشروعات المعمارية. وهي التفرقة الوظيفية التي ظهرت بوضوح خلال العصر المملوكي في مصر.وكانت وظيفة مشيد العمائر السلطانية بالدرجة الأولى خاصة بعمارة الدولة، لذا كان يشغلها عسكريون في الغالب، وقد نصح السبكيُّ شادَ العمائر "باللطف والرفق بالبنائين ولا يستعمل فوق طاقته ولا يجيعه، بل يمكنه من الأكل أو يطعمه بحسب ما يقع الشرط عليه، وعليه أن يطلق سراحه أوقات الصلوات، فإنها لا تدخل تحت الإجارة، وما يعتمده بعضهم من تسخير البنائين، وإجاعتهم وإعطائهم من الأجرة دون حقهم، واستعمالهم فوق طاقتهم من أقبح الحرمات، وأشنع الجراءات على الله تعالى في خلقه، وأقبح من ذلك أنهم يعتمدونه في بناء المساجد والمدارس".

وفي هذا النص ما يشير إلى طُرق التعامل التي كانت سائدةً، والتي غلبت عليها القسوة، ويبدو أن تسخير العمال كان أمرًا شائعًا، حتى إن المؤرخين يذكرون أن عبد الباسط عندما أنشأ مدرسته بالقاهرة لم يسخر أحدًا في بنائها، ومن مشيدي العمارة الذين اشتهروا بالقسوة على العمال والبنائين وغيرهم "أقبغا عبد الواحد"، الذي سخّرهم وجار عليهم، حتى في بناء مدرسته عند الجامع الأزهر.

وقد يقوم بعض المهندسين - إضافةً إلى عملهم - بعمل مشيد العمائر، أي يصبح هو المهندس المعماري مصمم المبنى، ويقوم - في نفس الوقت - بالإشراف العام على العاملين في بنائه، يؤكد ذلك ماذكره ابن إياس عن تجديد عمارة قبة الإمام الشافعي بأمر السلطان قايتباي في رمضان 885هـ، وكان مشيد عمارتها "الخواجا شمس الدين بن الزمن".

كان المهندس إذا التحق بالعمل في العمائر السلطانية لقب بـ "مهندس بالخدمة الشريفة". هذا اللقب يشير إلى مكانة المهندس في العصر المملوكي، والتي يؤكدها تعريف القلقشندي له بأنه "هو الذي يتولى ترتيب العمائر وتقديرها ويحكم على أرباب صناعتها"، ومن ألقاب المهندس المعماري في العصر المملوكي، لقب "المعلم" وكان رئيس المهندسين يلقب بـ "معلم المهندسين".