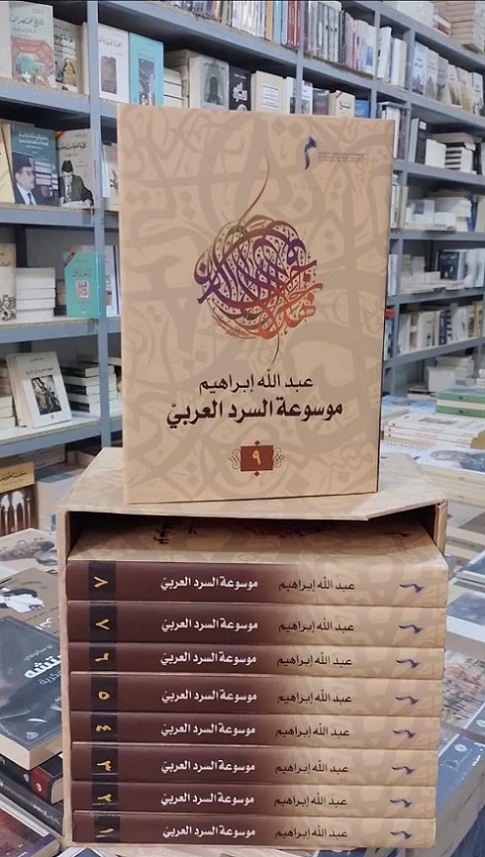

الفائز بجائزة العويس الثقافية حاز جائزة زايد للكتاب وجائزة الملك فيصل وقضى 20 عاما لإنجاز موسوعة السرد العربي

أمضى الناقد والمفكر د.عبدالله إبراهيم، الحائز جائزة الشيخ زايد للكتاب في الدراسات النقدية، وجائزة الملك فيصل العالمية في الآداب، وأخيرا جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها الدورة الثامنة عشرة (2022-2023) فرع جائزة الدراسات الأدبية والنقد. نحو عشرين عاماً من أجل إنجاز "موسوعة السرد العربي"، برعاية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، لتخرج في حوالي 4000 صفحة وفي 9 مجلدات كبيرة، ودرس فيها ظاهرة السرد في الأدب العربي منذ العصر الجاهلي إلى وقتنا الحالي، فقدم تحليلا مفصلا لكل الظواهر السردية الكبرى، ووقف على الأنواع السردية الأساسية كالمقامات، والحكايات الخرافية، والسير الشعبية، وأدب الرحلة، والرواية الحديثة.

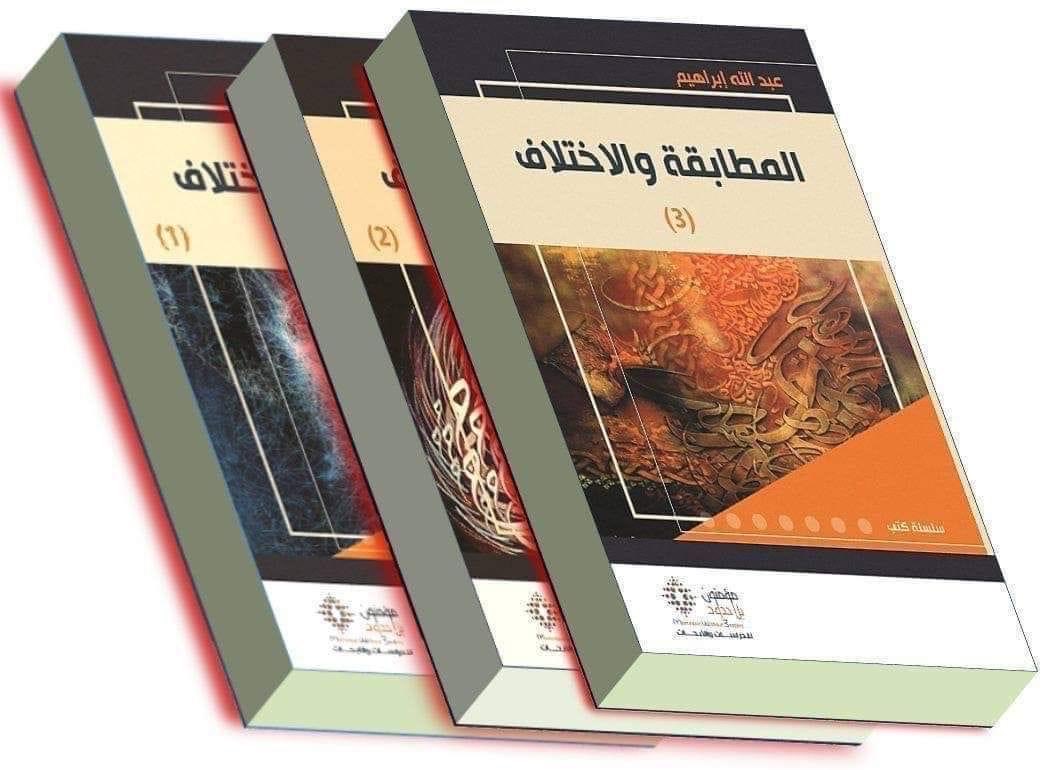

وللدكتور إبراهيم أيضا "المطابقة والاختلاف" (ثلاثة أجزاء)، الأرشيف السردي، "أعراف الكتابة السردية"، "عين الشمس: الأبصار والعمى من هوميروس إلى بورخيس"، "التلقي والسياقات الثقافية"، "المحاورات السردية، "أمواج: سيرة ذاتية (باللغتين الإنجليزية والعربية).. وغيرها.

وفي هذا الحوار معه نتعرف على جوانب مهمة في سياقات رؤاه وأفكاره التي تجلت في مختلف أعماله النقدية والسردية الإبداعية.

يقول د.عبد الله إبراهيم "في سياق انشغالي بالظاهرة السردية القديمة والحديثة، كنت، في أول أمري، قريبا من التحيّزات المنهجية الجاهزة في مقاربتها، التحيزات التي تكاد تحبس القارئ فيما تريد، وتدفع به للتعبير عمّا يوافق معاييرها، وليس ما يتطلّع إليه بإيماء من النصّوص الأدبية، وبها كنت أُقارب النصوص آخذا، في الغالب، بالمناهج الداخلية في التحليل النقدي، فكان الإطار النظري للمنهج هو الذي يغريني إلى الذهاب إلى ما أقصده، وكأن الغاية هي الإخلاص لشروط المنهج أكثر من الوفاء لطبيعة النصوص. أرجّح أن كفّة المنهج كانت راجحة على كفّة النصوص، وفي ضوء ذلك، يصحّ القول بأنني كنت أتفاعل في القضايا التي يروّج لها المنهج أكثر من التفاعل مع المعطيات التي تقترحها عليّ النصوص.

يضيف: بقليل من عدم الجزم كانت المناهج تقودني صوب النصوص، وليس النصوص هي التي تقترح على الأخذ بالمنهج المناسب لها. ولكنّني أُجانبُ الصواب لو ادّعيت أنّني أعرضت عن النصوص بذاتها، فقد كانت مقصدي، ومحطّ اهتمامي منذ البداية، وفي طريقي إليها كنت أشغل بالوسائل التي تمكّنني منها. وما كنت مغاليا في ذلك الانشغال، ولكن لا يجوز إنكار شيء من الإسراف في شؤون المنهج، فحداثة التجربة توقع الناقد في حبائل الفرضيات النظرية الجاهزة، وبها يظنّ أنه يحتمي من فوضى المناهج في مقاربة نصوص الأدب، والأكثر من ذلك، يريد أن يطرق دربا مهّده الآخرون له، فذلك أفضل له من السير في طريق غير ممهّد. كان المنهج دليلي، ولا أنفي أنه تغلّب في سبغ بعض التحليلات التي قمتُ بها بمنطلقاته النظرية.

ويتابع "لعلّي حسبتُ، وما زلتُ أحسب، أن اكتساب العدّة المنهجية، والإمساك بها، هو الخطوة التمهيدية الأهم في تجربة الناقد، فلا يكون من دونها، ولا يحقّق شيئا ذا بال من غيرها. غير أنني عند نقطة التقاء خاتمة القرن العشرين بفاتحة القرن الحادي والعشرين عزفتُ عن تقديم الأطر المنهجيّة بوصفها شروطا تمهيديّة لكلّ قراءة، فما عادت نافعة لي، ولا مفيدة للظواهر التي أشتغل عليها، وقد توسّعت بها توسّعا مفرطا، وغايتي التمكُّن من السردية العربية في أنواعها الشفوية والكتابية، وسياقاتها الثقافية والدينية، وذلك موضعُ طلب مشروع "موسوعة السرد العربي". أضحت القراءة أكثر حرّية، وأجلّ مرونة، وفيها كثير من الشغف، والمتعة، فقيودها متوارية فيها، وليست ظاهرة على سطوحها. وقع شيء من الإبدال في منازل المناهج والنصوص، فانتزعت الأخيرة الحصة الأكبر من الاعتناء، حتى بدا أنني ما عدتُ مكترثا بالمناهج، وما ذلك بصواب قاطع، إنما وقع كبح الادعاءات المنهجية التي كانت، إبان تلك الحقبة، العلامة الفارقة بين ما هو نقديّ وما هو ليس بنقديّ".

مفهوم السردية

ويؤكد د.إبراهيم أن تصوره لمفهوم "السردية" قد تبلورت ملامحه الأولى إبان سيطرة ما أمسى يعرف بـ"السرديات الكلاسيكية" على المشهد النقدي في العالم، وبالأخص في الثقافة العربية خلال الربع الأخير من القرن العشرين، ومعلوم بأن تلك السرديات اقترنت بالدراسات البنيوية واللسانية، وتلازما بضعة عقود في تضافر صريح لا يقبل الانفكاك، إلى أن أزاحتهما الدراسات الثقافيّة إلى الخلف، ونتج عن ذلك ظهور مداخل سرديّة جديدة حلّت محلّها كونها أغفلت جماليات النصوص، ووظائفها التمثيليّة، وشغلت باستخراج الأبنية المعياريّة فيها على غرار الدراسات اللغوية، أمّا المداخل السرديّة الجديدة، فقد شملت طيفًا واسعًا من الموضوعات بدأت بالأدب، ومرّت بالتاريخ، وتجاوزت ذلك إلى الأديان، والأخلاق، والعمارة، والفنون البصريّة، ونتج عن ذاك الإبدال المعرفي أن انتقلت دراسة السرد من الحقبة الشكليّة إلى الحقبة التداوليّة. ولمّا كان الثبات قرين الأولى، فالتحوّل أضحى ركيزة الثانية.

ويرى أنّ هيكل السرديات التقليدية قد أفرغ من محتواه الأدبيّ، لأنّ النصوص أبت قبول شروطه المعياريّة، فإذا به يُمسي طللًا باليًا، فيما أخذت السردية سيرورتها من هوية الظاهرة السرديّة نفسها، ومن نموّها الدائم الذي لم يعرف الانقطاع. لقد نضب معين السرديات التقليدية لأنّها استنكفت النظر إلى السرد بوصفه سلسلة من الأفعال الرمزيّة، وقصرت نظرها على عدِّه سلسلة من النماذج التجريديّة، فشيّعت إلى مثواها الأخير بأفول البنيويّة، وبانحسار هيبة النموذج اللغوي الذي خلع عليها الشرعية. وصار ينبغي طرح السؤال الآتي: ما هو القوام الصلب للسرديات، وقد لفّقت هيكلها من علم اللغة، ونظرية الأدب، ونظرية الأنواع السردية، بدل أن تشتّقه من الظاهرة السرديّة. يُمْكِن العثور على الإجابة في الأسباب التي دفعت بأفولها، وهو أفول يُعزى إلى التغييرات الجذريّة التي تعرّضت لها المصادر التي نهلت منها السرديات فروضها، وكان يلزمها الاتّكاء على الظاهرة السرديّة بدلًا من استعارة فرضياتها من مداخل أخرى".

خرافة الأصل النقي

ويشير د.إبراهيم إلى تقصيه معالم المركزية الغربيّة، ويقول "هي من نتاج فلسفة التاريخ التي بدأت تفرض تصورا خاصا لتاريخ أوربا والغرب عموما منذ القرن الثامن عشر، ثم وفي خطوة ثانية، بدأت تعيد إنتاج الماضي بكل مكوناته الثقافية والدينّية والعرقيّة ليوافق ذلك التصور بما يجعل الغرب هو الأسمى في ثقافته وانتمائه الديني والعرقي، وذلك قبل الانتقال أخيرا إلى تركيب صورة مشوهة للآخر، فتمّ اصطناع خرافة الأصل النقي، والمعجزة الإغريقية، والمسؤولية الكونية للمسيحيّة ببُعدها الكنسي وليس الأخلاقي.

لم يتبلور ذلك التصوّر بمعزل عن الحركة العارمة التي بدأت تتضح معالمها منذ القرن الخامس عشر في أوربا، ومثلها الحراك الاجتماعي المتصل بتغيير الترتيب الطبقي، والسيادة السياسية، ونشوء الدولة الحديثة، وتطلعات الطبقة المثقفة، وأصحاب رؤوس الأموال، وحركات التبشير الديني، وكل ما يتصل بالبحث عن دور جديد لأوربا في العالم، سواء بالكشف الجغرافي والاستيطان أو بالاحتلال أو بفرض النموذج الغربي على الآخرين. كان الغرب قد أصبح بحاجة ماسة لفكرة تجعل منه الأسمى والأقوى في العالم، واقتضى ذلك تزوير ماضٍ يوافق تلك الفكرة، وانتداب نفسه لأداء رسالة كونية على مستوى العالم وإتباع الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك، وفي مقدمتها القوة، وهكذا تشكّلت هياكل التمركز الغربي.

ويوضح "وقع ابتكار عالم غربي متميز بتفوقه الثقافي والديني والعرقي. وسرعان ما انفرزت فكرة التفاوت في الأعراق والثقافات والمعتقدات، فثمة أعراق عليا مُنحت التفوق، والرفعة، والسمو، واحتكار الحقائق بكلّ ضروبها، وثمة أعراق دنيا اختزلت إلى الحضيض والدونيّة، وأبعدت التاريخ الفاعل في العالم الحديث إلى أن حولتها إيديولوجيا التفاوت إلى قطعان بشرية عاجزة عن الفعل، وفاقدة للإرادة، لأن أيديولوجيا التفاضل، كرست فكرا تربويا واجتماعيا وسياسيا، اختزل تلك الأعراق إلى رتبة منحطة جعلتها تعتقد بمديونية أخلاقية وثقافية ودينيّة للآخر الغربي، وأفضي ذلك إلى المزيد من اليأس والخذلان وإفراغ الأنساق الثقافية الأصلية لتلك الأعراق من مضامينها، وغزوها بمضامين مستعارة أنتجتها ظروف تاريخية مختلفة عن ظروفها.

ويؤكد د.إبراهيم على أن الخطاب الغربي الثقافي الاستعماري، وبالأخص الاستيطاني، كشف أنه مارس فعالية مزدوجة؛ فهو من جانب أضاف على الذات شرفا رفيعا، من دون أن ينتبه إلى الاشتباكات الحاصلة في المرجعيات التاريخيّة والاجتماعيّة، وهو من جانب آخر بخس الآخر حالته الطبيعية، وأدرجه ضمن وضعيات دونية من خلال تركيزه على بعض الظواهر، ومعارضتها بما جعلها ممارسات بدائية ومتخلّفة، ذلك أن كل شيء بالنسبة للآخر عُرض من خلال منظور تحكمه رؤية مشتقة من المركزية الغربية. وقام الخطاب الثقافي الغربي بتثبيت صور ذهنيّة للآخر، والحرص على إشاعتها، بل والامتناع عن إدراج المتغيرات التي تتدخل على نحو طبيعي لتغير الصور النمطيّة التي ينتجها ذلك الخطاب، بما يوافق آليته ومنظوراته. إن هيمنة نموذج ثقافي لا يؤدي إلى حلّ المشكلات الخاصة بالهوية والانتماء، بل يؤدي إلى ظهور أيديولوجيات تضخّم مفاهيم نقاء الأصل وصفاء الهوية، إلى ذلك فانّ عملية محاكاة النموذج الغربي ستقود إلى سلسلة لا نهاية لها من التقليد المفتعل الذي تصطرع فيه التصورات، وهو يصطدم بالنماذج الموروثة التي ستبعث على أنها نُظم رمزية تمثل رأسمال قابل للاستثمار الأيديولوجي عرقيا وثقافيا ودينيا.

استنطاق المرويات

ويلفت د.إبراهيم إلى إن استنطاق المرويّات هو استنطاق لذاكرة تحوم فيها شكوك مبهمة في قيمة الآخرين، وارتياب بهم، ونقدها هو محاولة لوقف استخدامها الأيديولوجي في نزاعات معاصرة. ولم يكن تشويه الآخر قد أثمر عن فائدة حقيقية، ولن يكون ممكنًا وقف ذلك إلاّ استنادًا إلى رؤية نقدية تجلي ذلك النسغ المتصاعد في الفكر والسلوك المعاصرين، وتفضح عيوبه، وتزيلها. وكشف صورة الآخر في أعين المسلمين، كما مثلته المرويات الكبرى، يراد منها تفريغ الأوهام المستبدّة بهم، والتأكيد على أن النظر النقدي إلى الماضي، ونقد مسلمًاته المترسّبة في الأذهان، يسهم في منع انخراط الفكر القديم في عمل يؤدي إلى تعميق سوء التفاهم بين الجماعات الكبرى في العالم الحديث، فهو يردّه عن إفساد العلاقات الإنسانية القائمة على التفاعل، والتوافق، والتسامح. إنني أُدرجُ المرويّات الكبرى ضمن "السرود الثقافية" لأنها تطوي، في تضاعيفها، ضروبًا متنوعة من التمثيلات التاريخية، والجغرافية، والدينية، والاجتماعية، والأخلاقية، وقد انبثق كل ذلك المزيج السردي من خضم ثقافة جماعية، وتغذّى بمرجعيّات دينية، فتناوبت فيه صيغ الإخبار، والوصف، والحكم، فرسم، في المخيال العربي- الإسلامي، هويات الأمم الأخرى، بخَليطٍ من الوقائع والتخيلات، واختص بتمثيل موسّع لمعظم أرجاء العالم القديم. ولطالما أسهمت تلك المرويّات في اختزال صور كثير من الأمم الأخرى إلى كتل صماء على خلفية النزاعات الدينية، والصراعات السياسية، وتباين الأنساق الثقافية، فأهل دار الحرب وضعوا في تعارض مفترض مع أهل دار الإسلام، وهو تعارض كرّسته الرؤية اللاهوتية للتاريخ والواقع، وطبقًا لتلك الرؤية انقسم العالم إلى عالمين متضادين: دار الإسلام حيث صهرت القيمُ الإسلامية جوهرَ الجماعة المؤمنة بها، وصاغت رويتها لنفسها، ولغيرها، ودار الحرب التي افتُرض بأنها تعيش فوضى بدائية، واضطرابًا دائمًا، وقد التبست طقوسها الوثنية بتقاليدها الاجتماعية، وتخيلاتها بعقائدها، فأصبحت الحاجة ملحّة لإزالة الجهل المخيم فيها، وتصحيح الأخطاء التي ورثتها عن الأمم الغابرة، وتشبّعت بها، وتوهّمتها حقائق كاملة.

-------------------------------

محمد الحمامصي